查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

“ 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋?”转眼间2018 年已经过去,本报特邀上海长海医院李兆申教授团队回顾2018 年消化内镜领域相关新进展,着重盘点超声内镜、内镜黏膜下剥离术、内镜下逆行胰胆管造影术和人工智能等领域出现的新研究、新技术。

超声内镜(EUS)

EUS 引导下囊肿引流术

EUS引导下囊肿引流术是胰腺囊肿的微创治疗方式,微创手术与外科手术的比较、支架置入(金属支架vs塑料支架)等是目前研究热点。

2018 年,《柳叶刀》(Lancet)杂志发表了一项来自荷兰的随机对照研究结果,该研究纳入98例感染坏死性胰腺炎患者,其中51例行内镜下治疗(包括EUS引导下穿刺引流术),47例行外科手术(包括经皮置管引流术)。6个月随访结果显示,EUS组和外科组患者在死亡和并发症方面无统计学差异,总体并发症发生率分别为43% 和45%(P=0.88),死亡率分别为18%和13%;但EUS组的胰瘘发生率和住院天数较低。因此,EUS引导下穿刺引流术的疗效与外科手术相当,且创伤小、恢复快,可作为感染坏死性胰腺炎患者的一线治疗措施。

目前,EUS囊肿引流术可通过金属支架(LAMS)或塑料支架置入而实现。《内镜》(Endoscopy)杂志发表的一项来自西班牙的队列研究结果提示,金属支架联合双猪尾塑料支架置入术或可成为治疗胰腺囊肿的首选方法。

EUS 引导下胆管引流术

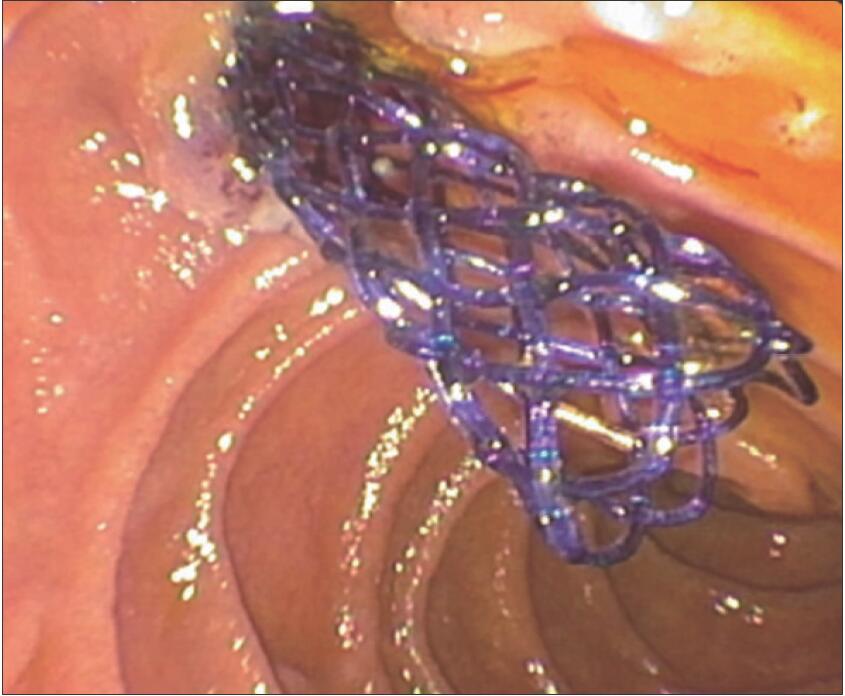

除EUS引导下囊肿引流术外,EUS引导下胆管引流也是重要的手术方式,可作为恶性胆管梗阻内镜下逆行胰胆管造影术(ERCP)失败后的替代方法。新型电凝增强金属支架(ECE-LAMS)是一种通过电凝附着实现胆总管十二指肠吻合术(CDS)的一体式支架(图1)。

图1 应用于EUS引导下胆管引流的新型电凝增强金属支架(ECE-LAMS)示意图

2018年,Endoscopy发表了一项来自法国的回顾性研究结果,该研究共纳入52例远端胆管梗阻患者,结果显示, 采用ECE-LAMS 的EUS-CDS技术成功率为88.5%(46/52),临床成功率为100%。同年,发表在《消化内镜》(Gastrointest Endosc)杂志的一项来自意大利的研究也表明,应用ECE-LAMS可有效完成EUS引导下胆管引流,且不良事件发生率较低。因此,EUS引导下CDS的新型电凝增强并置支架术是治疗恶性胆总管远端梗阻的一种高效且安全的方法,可作为ERCP治疗失败患者的首选。

EUS 微活检术

在临床上,EUS引导下细针穿刺/活检术(EUS-FNA/FNB)及微活检(MFB)常用于诊断胰腺占位性病变,对组织获取率和诊断率的评估是研究热点。2018 年,GastrointestEndosc发表了一项来自美国马萨诸塞州医院的多中心研究,该研究共纳入42例胰腺囊肿患者,所有患者先行EUS-FNA,随后用微型活检钳获取样本。研究结果显示,EUS-FNA的组织获取率为88.1%(37/42),而MFB的组织获取率为90.4%(38/42);对特殊类型囊肿,MFB诊断率高达35.7% (15/42),而EUS-FNA仅有4.8%(P =0.001)。因此,MFB在诊断特殊类型囊肿方面明显优于EUS-FNA。同年,Endoscopy发表了一项来自丹麦哥本哈根大学医院的回顾性研究,该研究结果表明,微活检手术成功率为87.1%,用于明确诊断的微活检组织获取率为71%。因此,EUS微活检术在技术上具有较高的可行性,能够获取足够的组织量

EUS 诊断学新进展

除EUS治疗学研究百花齐放外,EUS诊断学也有新突破,如声学造影(CEH-EUS)、弹性成像和细针型共聚焦激光显微内镜(n-CLE)等。2018 年,GastrointestEndosc 发表了3 篇CEH-EUS相关文章,分别探讨了CEH-EUS对肝脏微小病变、胰腺内分泌肿瘤及胰腺癌的诊断价值。Endoscopy发表了一项前瞻性、多中心临床研究,该研究纳入拟行EUS-FNA胰腺囊性病灶患者206例,并接受EUS-FNA和nCLE检查,吸取囊液标本送细胞学检查和癌胚抗原(CEA)检测,将n-CLE诊断效能和EUS、CEA进行比较。结果显示,n-CLE明确诊断胰腺囊性病灶71例(91%);n-CLE诊断浆液性囊腺瘤、黏液性胰腺囊性病灶和胰腺囊性恶变病灶的准确度和特异度均大于0.95,工作特征曲线(ROC)下面积显著大于CEA 和EUS。因此,n-CLE诊断单个、较大、非交通性、胰腺囊性病灶的效能显著优于CEA和EUS。

内镜黏膜下剥离术(ESD)

ESD是胃肠道早期肿瘤常用的微创手术,可实现治愈性肿瘤切除,具有创伤小、花费低、预后好等优势,因此,在临床上的应用越来越广泛。2018年,ESD扩大适应证和非治愈性ESD随访性研究仍是研究热点。

《消化内镜》Gastrointest Endosc发表了一项来自日本的多中心研究,该研究纳入了905例行ESD的非治愈性早期胃癌患者,5年复发率为3.2%,而淋巴结转移是复发的高危因素。

另一项来自韩国的研究表明,对于非治愈性ESD早期胃癌患者,追加手术,长期预后良好;而对于仅存在切缘阳性的非治愈性ESD,3月内追加内镜下微创手术可提高患者无瘤生存率。

同年发表在《内镜》Endoscopy杂志的一项研究表明,对于102 例浸润至MM/SM1的早期食管鳞癌患者行ESD,总体转移率为11.8%,而脉管浸润是肿瘤转移的重要预测指标。

预防ESD术后管腔狭窄

ESD术后管腔狭窄的预防是目前重要的研究课题。

2018年,Endoscopy发表了一项来自南京医科大学第一附属医院的研究,该研究采用内镜下扩张术联合自体黏膜移植术治疗难治性食管狭窄,选择上段食管黏膜作为供体黏膜,或选择硬腭黏膜。手术成功率为100%,无严重并发症发生。随访1年,1例患者完全缓解,可正常饮食;2例患者管腔内狭窄和吞咽困难症状得到显著改善。上述研究表明,黏膜自体移植可实现食管黏膜再生、抑制纤维化、预防再狭窄。

同年,Gastrointest Endosc发表的一项来自重庆新桥医院的研究也表明,自体黏膜移植可减轻环周型ESD 术后食管狭窄。另外,有初步研究表明,曲安奈德充盈法对于缓解ESD术后食管狭窄也有帮助。

Endoscopy 发表的一项来自日本北海道大学医学院的动物实验研究发现,间充质干细胞(MSCs)培养上清液可用于猪结肠环周ESD术后管腔狭窄的预防,其作用机理是MSCs 可抑制炎症和纤维化。

ESD拓展性技术

对于ESD拓展性技术的探索永不停歇,包括隧道技术[经口内镜下食管肌切开术(POEM)、黏膜下隧道内镜下切除术(STER)]和内镜下全层切除术(EFTR)等。

2018 年,Gastrointest Endosc发表了一项多中心研究,该研究纳入441例行POEM术的贲门失迟缓症患者,结果显示,3年内出现复发症状者43 例(9.8%),复发后行Heller手术和POEM的有效率分别为45% 、63%,球囊扩张术的有效率低于20%,且男性患者更容易出现再治疗失败。

《消化道》(GUT)杂志发表了一项来自德国的多中心研究,该研究纳入181例困难腺瘤(包括非抬举性或困难部位)、早期结肠癌、黏膜下肿瘤患者,旨在评估EFTR的有效性和安全性。结果显示,EFTR总体技术成功率为89.5%,R0切除率为76.9%,其中127例腺瘤中,R0切除率为77.7%;29例癌变者,R0 切除率为72.4%,治愈性切除率为44.8%;23例黏膜下肿瘤,R0切除率为87.0%。相比较大病灶,小于2 cm的病变者,R0切除率更高(81.2%对58.1%, P=0.0038)。并发症总体发生率为9.9%,在3个月随访中,肿瘤复发或者残留率为15.3%。

微创ESD vs 外科手术

2018 年,微创ESD 与外科手术的对比性研究仍为人所乐道。《胃肠病学》(Gastroenterology)发表了一项来自荷兰的多中心、巢式病例对照研究,该研究纳入708例带蒂TNM分期T1结直肠癌患者,根据患者淋巴结、壁内和远处转移情况,确定了37 例(5.2%)需要外科切除,同时纳入111例对照组进行匹配。44个月随访结果表明,通过淋巴血管浸润、Haggitt 分类4 级、黏膜基层B 型(不完全或完全中断)、低分化型和瘤芽5个组织学危险因素建立的LASSO 风险预测模型,可以鉴别患者需要行外科手术的风险,该模型曲线下面积为0.83。

Gastrointest Endosc发表的一项病例对照研究表明,分别行ESD 和外科切除的浅表性食管鳞状细胞癌患者5年生存率、无复发生存率均无统计学差异,且外科组患者总体不良事件发生率显著高于ESD组。

内镜下逆行胰胆管造影术(ERCP)

目前,自膨式可降解支架(BDSs)已逐渐应用于ERCP 中。2018 年,Gastrointest Endosc 发表了两项研究,初步验证了BDSs 应用于胆管及胰管置入术的有效性和安全性。西基(Siiki)等纳入13例医源性胆囊管瘘或良性胆管狭窄患者,21个月随访结果显示,83%的患者取得临床治疗成功,且胆管炎是其特有的并发症。卡恩(Cahen)等纳入19例慢性胰腺炎伴胰管狭窄患者,常规ERCP 术中行胰管BDSs 置入术,随访1年结果显示,11例(58%)胰管狭窄改善,2例出现支架堵塞,1例支架崩碎,2例出现增生性反应。因此,可降解支架治疗胆管狭窄、胰管狭窄是安全、有效的(图2)。

图2 可降解胆管支架示意图

术后胰腺炎(PEP)的预防一直是内镜医师绷紧的一根弦,非甾体类抗炎药(NSAIDs)纳肛、胰管支架置入和水化作用是临床主要预防措施。2018年,Gastroenterology发表的一项动物实验进一步阐明了术后胰腺炎发病机理:胰管内高压引起胰腺炎症、紧密连接的完整性丧失,这些过程是通过钙调磷酸酶信号通路调节,因此,钙调磷酸酶抑制剂或可预防术后胰腺炎。

同年,Endoscopy 发表的一项来自韩国的多中心、随机对照研究结果表明,大剂量乳酸林格液(术中静滴3 mL/kg/h ,术后静滴3 mL/kg/h,20 mL/kg每8 h)明显降低中高危ERCP术后胰腺炎发生风险。

ERCP 胆管引流(ERCP-BD)和EUS 引导下胆管引流(EUS-BD)都是无法手术的恶性胆道梗阻患者的常用治疗方法,特别是EUS-BD 可以成为ERCP-BD 失败补救治疗方法。2018 年,Gastrointest Endosc 发表的4项研究表明:对于远端恶性胆管梗阻患者,EUS-BD的有效性和并发症发生率与ERCP-BD相当,EUS-BD 可作为一线治疗方法,但其也容易引起支架堵塞和支架移位。

ERCP胆管取石术是胆总管结石的微创治疗方式,其取石成功率一直是研究热点。2018 年,Gastrointest Endosc 发表了一项Meta 分析,纳入25 项研究和3726 例胆总管结石患者,分析结果表明,ERCP 术中同时行EST 和球囊扩张术可有效取石。同年,《美国胃肠病学杂志》(Am J Gastroenterol)发表的一项来自韩国的多中心、随机对照研究结果表明,预防性生理盐水冲洗胆管可有效降低胆总管结石残余率。

人工智能与消化内镜

近年来,借助于深度学习、卷积神经网络(CNN)和大数据的支持,人工智能(AI)研究在消化内镜领域不断取得突破。

2018 年, Gastrointest Endosc发表了3项相关研究。来自中山大学的一项研究表明,CNN计算机辅助识别系统可有效判断早期胃癌的浸润深度,ROC曲线下面积为0.94,总体准确率为89.16%;来自日本一项研究表明,基于CNN 计算机辅助识别系统,医生可有效识别食管癌,敏感度为98%,阴性预测值为95%,阳性预测值为40%,且能识别全部小于1 cm的病灶;另一项研究表明,计算机辅助识别系统通过判别结肠镜图像,可以有效预测溃疡性结肠炎患者发生持续组织炎症,识别敏感度、特异度和准确率分别为74%、97% 和91% 。

此外,Endoscopy 发表的一项来自日本的研究结果显示,通过深度学习590例TNM分期T1结直肠癌患者45项临床病理特征建立的计算机辅助识别系统,可有效判别淋巴结转移,敏感度为100% 、特异度为66%、准确度率为69%。

在过去的2018年里,消化内镜新技术发展日新月异、新研究进展精彩纷呈。EUS引导下的微创治疗领域不断开拓,ESD 有效性的循证医学研究不断加强,ERCP传统技术研究愈加丰富,AI应用于消化内镜疆域不断开辟。“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”在2019年里,我们期待消化内镜领域出现更多更好的新研究、新技术。

(本版刊登于《中国医学论坛报》2019年2月28日D1~D2版,如需转载,请联系授权)

查看更多