查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

什么是血栓性疾病

血栓性疾病有两种情况:一是指血管内形成栓子,造成血管部分或完全堵塞、相应部位血流障碍的病理过程;二是血栓由形成部位脱落,在随血流移动的过程中部分或全部堵塞某些血管,引起相应组织器官缺血、缺氧、坏死或者淤血、水肿的病理过程。按发生血栓形成的血管类型可分为动脉血栓、静脉血栓和微血栓。

血栓性疾病起病隐匿、发病突然、致死率高,常见于医院各临床科室。静脉血栓栓塞症(VTE)病因主要包括创伤、手术、妊娠、产褥期、长期制动、肿瘤、口服避孕药、静脉置管、肾病综合征、克罗恩病、红细胞增多症、巨球蛋白血症、骨髓增生异常综合征,心衰也是VTE病因之一,在老龄化严重的今天,心衰引起的VTE更应引起关注。

动脉血栓性疾病多见于冠状动脉、脑动脉、肠系膜动脉及下肢动脉等,血栓类型早期多为血小板血栓,随后为纤维蛋白血栓。微血栓常见于弥散性血管内凝血(DIC)、血栓性血小板减少性紫癜及溶血尿毒症综合征。目前,常规检查还无法满足临床血栓早期诊断的需求。

血栓四项及临床意义

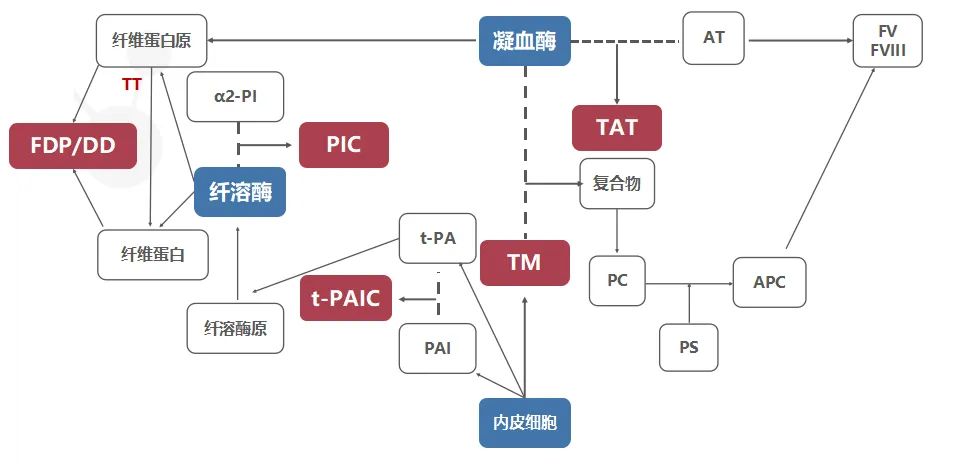

D-二聚体是反映凝血激活及继发性纤溶的特异性分子标志物,能够特异性地反映交联纤维蛋白的纤溶情况,更可靠地提示血栓形成风险。FDP是纤溶酶作用于纤维蛋白原或纤维蛋白后生成的降解产物,其水平反映纤溶系统功能状态。新的血栓分子标志物(TAT、PIC、TM和t-PAI-C)是反应机体血管内皮、凝血和纤溶系统早期改变的有效指标。

TAT 凝血酶抗凝血酶复合物

体内凝血酶形成后,凝血酶在血液中半衰期仅数秒,直接测定困难。凝血酶部分迅速与抗凝血酶(AT)结合形成凝血酶抗凝血酶复合物(TAT),该指标是反映凝血酶生成的分子标志物,可灵敏地反映凝血系统的激活程度,直接反映凝血系统启动。TAT 升高可早期预测血栓形成和复发风险、早期预测 DIC 风险。

TM 血栓调节蛋白

血栓调节蛋白(TM) 为内皮细胞表面的凝血酶受体,抑制凝血酶的活性,增强蛋白 C 活化性能,血浆 TM 正常值为3.8~13.3 TU/mL。因此,TM是内皮细胞受损的标志物。TM 升高提示血管内皮损伤,可见于脓毒症、肾功能受损、急性肺损伤等。

t-PAI-C 组织型纤溶酶原激活物 - 纤溶酶原激活抑制物 -1复合物

血管内皮细胞损伤时,组织型纤溶酶原激活物及纤溶酶原激活抑制物 -1 同时释放到血液中,1:1结合形成组织型纤溶酶原激活物 - 纤溶酶原激活抑制物 -1复合物 (tPAIC),tPAI-C 能够反映内皮细胞的损伤,是纤溶系统激活的分子标志物,是静脉血栓栓塞症 (VTE) 及心梗的风险指标,此外该指标对 DIC 诊断具有重要价值,血浆水平升高提示 DIC 可能、血管内皮细胞损伤、血栓形成。

PIC 纤溶酶抗纤溶酶复合物

纤溶酶抗纤溶酶复合物 (PIC) 是纤溶酶与抑制因子α2 抗纤溶酶以 1:1 结合形成的复合物,是直接反映纤溶系统激活程度的生物标志物。纤溶激活程度因 DIC 基础疾病不同而有所差异,且与 DIC 分型密切相关,可用于早期预测高凝状态,也可用于溶栓治疗监测。

来源:市一院输血科

查看更多