查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

近年来,随着内镜器械的发展和内镜技术的成熟,内镜黏膜剥离术(ESD)扩大了内镜下治疗消化道黏膜下肿瘤(SMT)的适应证,对于突向腔内生长、来源于固有肌层的SMT,ESD可以实现病变的一次性大块剥离,可以提供完整、准确的病理诊断资料,ESD已逐步成为一种标准的微创治疗方法。现就上海市第六人民医院消化内镜中心开展的几例ESD治疗黏膜下形态各异的巨大肿瘤的完整切除病例进行总结分享。

本期为大家带来“胃平滑肌瘤的内镜下完整切除”。

往期回顾

↓↓↓

患者女性,60岁,因“左上腹腹胀不适半年”入院。

胃镜:胃体大弯上部见直径约3cm隆起病变。

治疗:沿黏膜下病灶周边完整的剥离至浆膜层,瘤体部分腔外生长,存在主动穿孔,以圈套钢丝套住隆起物基底部后将瘤体完整剥离,再以尼龙绳、止血夹完全夹闭创面。

病理回报:(胃体)胃肠道间质瘤(GIST)

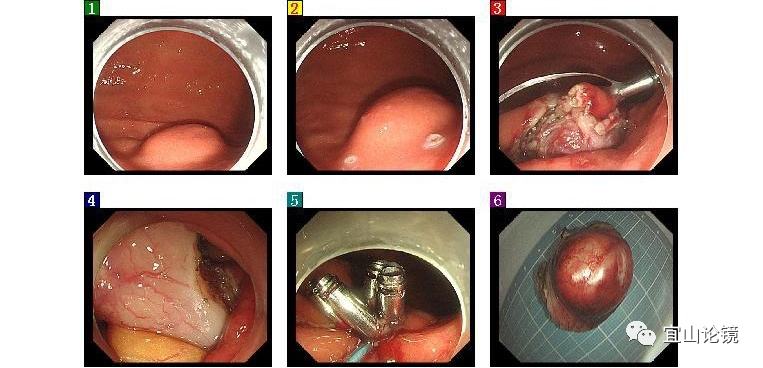

女性,56岁,患者因“发现胃肿物3周余”入院。

CT报告:胃大弯侧肿块,部分突出于腔外,大小约2.6cm×2.7cm,密度不均,增强后不均匀强化。胃大弯侧肿块,GIST可能大。

胃镜:胃底见一巨大黏膜下隆起,直径约3.0cm。

治疗:高频电极刀沿黏膜下病灶周边完整的剥离切除,直至固有肌层,术后存在主动穿孔,以尼龙绳止血夹完全夹闭创面。

病理:(胃底)胃肠道间质瘤(GIST)。

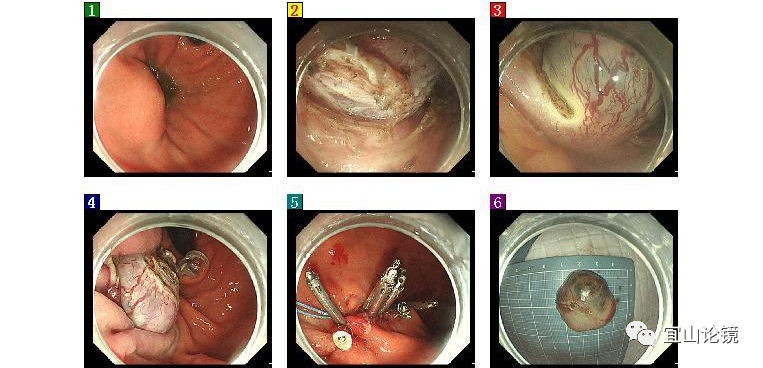

女性,57岁,患者因“反复剑突下痛30年”入院。

MRI:肝胃间隙异常信号结节灶,病灶部分嵌入胃壁,考虑胃(外生性)间质瘤可能大。

CT:肝胃间隙占位,考虑胃来源肿瘤可能大,神经源性肿瘤或间质瘤。

胃镜检查示:胃体小弯侧见一大小约2.5cm×3.0cm半球状隆起,中央见浅糜烂。

超声所见:病灶处可见低回声团块,呈椭圆形,向腔外突出,边界清楚,内部回声不均匀,局部可见低回声区,可见血流信号,起源于肌层,紧邻肝脏,超声内镜下最大截面约2.4*2.8cm。

治疗:高频电极刀沿黏膜下病灶周边完整的剥离切除,以止血夹及尼龙绳荷包缝合完整封闭创面。

病理:(胃体小弯)神经鞘瘤。

4个月后复查胃镜:胃体小弯见ESD术后瘢痕改变,ME-NBI下瘢痕处腺管拉长,排列规则,未见明显异常MS,考虑修复改变。

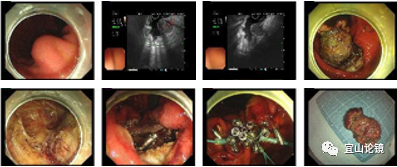

患者男性,74岁。

内镜检查所见:胃体小弯近胃角见隆起病变,表明光滑。

超声所见:病灶处见低回声团块,内部回声均匀,形态规则,边界清楚,最大截面约3.4cm×2.5cm,层次起源于国有肌层,局部见血流信号,部分向腔外生长。

治疗:啄木鸟切开刀、IT-nano电极刀沿黏膜下病灶周边剥离,肿瘤约2/3向腔外生长,剥离直至浆膜外,术中存在主动穿孔,完整剥离病灶后,再以尼龙绳、止血夹完全夹闭创面。

病理:(胃体)胃肠道间质瘤。

胃间质瘤(GST)为低侵袭性潜在恶性肿瘤,其发生率和死亡率呈逐年增长的趋势,对人类生命健康造成严重影响。

既往胃间质瘤的治疗主要以腹腔镜切除术或开放式手术为主,随着内镜技术的发展,内镜下治疗在胃间质瘤患者的治疗中得到重视。

目前GST内镜下切除适应证目前仍具有一定争议,质疑的焦点在于2~5cm的GIST是否能够完整切除、穿孔的处理及长期随访的安全性。国内外统计数据表明,消化内镜下治疗GST能够保证肿瘤切除的完整性,术后并发症可控,但GST在胃壁中生长方式、大小不同,手术方式亦不尽相同。充分的术前准备,术中精细操作,配合默契,术后严格遵守注意事项,以及密切的随访对于内镜下切除GST是必不可少的。

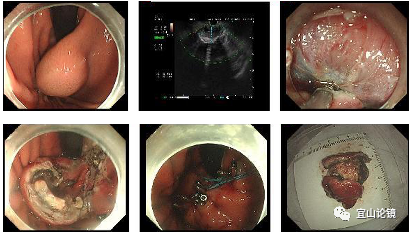

患者女性, 31岁。

内镜所见:胃底贲门部见隆起病变,表面重新,局部见凹陷。

超声所见:病灶处可见低回声团块,内部回声不均匀,局部散在点片状高回声,可见无回声区,所见最大截面约3.3cm×1.8cm,以腔内生长为主,内部可见少许血流信号,层次起源于固有肌层可能性大。

治疗:IT刀、Nano刀及啄木鸟刀沿黏膜下病灶周边完整的剥离切除,直至固有肌层,以止血夹及尼龙绳完全夹闭创面。

病理:(胃底)慢性非萎缩性胃炎,黏膜下出血、胆固醇结晶沉积伴骨化,异物巨细胞反应,大量组织细胞增生及炎性肉芽组织增生。

近年来,内镜下治疗技术迅速发展,内镜下治疗为黏膜下巨大肿瘤病变提供了可行的选择。这几天的病例总结了黏膜下形态各异的巨大肿瘤的完整切除,提示ESD治疗巨大SMT的安全性、可行性,具有很好的临床推广价值。对于上述不同病理类型的黏膜下肿瘤,与外科相比,达到了同等切除肿瘤的效果,短期随访效果良好,远期疗效仍需我们进一步总结观察。

作者:上海市第六人民医院 范慧宁 宛新建

来源:宜山论镜

【相关推荐】

查看更多