查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

在颈动脉超声报告中,常能看到“颈动脉斑块”的字眼。是的,颈动脉斑块的患病率远超我们的想象!

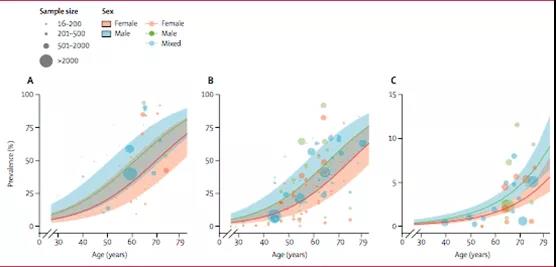

2017年发表的一项中国慢病前瞻性研究分析显示,中国有1/3成人存在颈动脉粥样硬化斑块。在40~49岁的年龄段中,仅有6%有斑块,但在70~89岁年龄段中,有63%存在颈动脉斑块。

2020年Lancet子刊上发表的一项调查数据显示,我国有近2亿人患有颈动脉斑块。

而该课题组之前发表的数据显示,2010年30~79岁国人中,有1.5亿人患有颈动脉斑块。显然,10年间患病人数激增!

30~79岁人群颈动脉内中膜厚度 (A)、颈动脉斑块 (B) 和颈动脉狭窄 (C)患病率增加(Lancet子刊)

那么,为什么颈动脉容易形成斑块?颈动脉斑块到底是从哪里来的?它有哪些危害?如何治疗和预防?

颈动脉斑块如何形成?

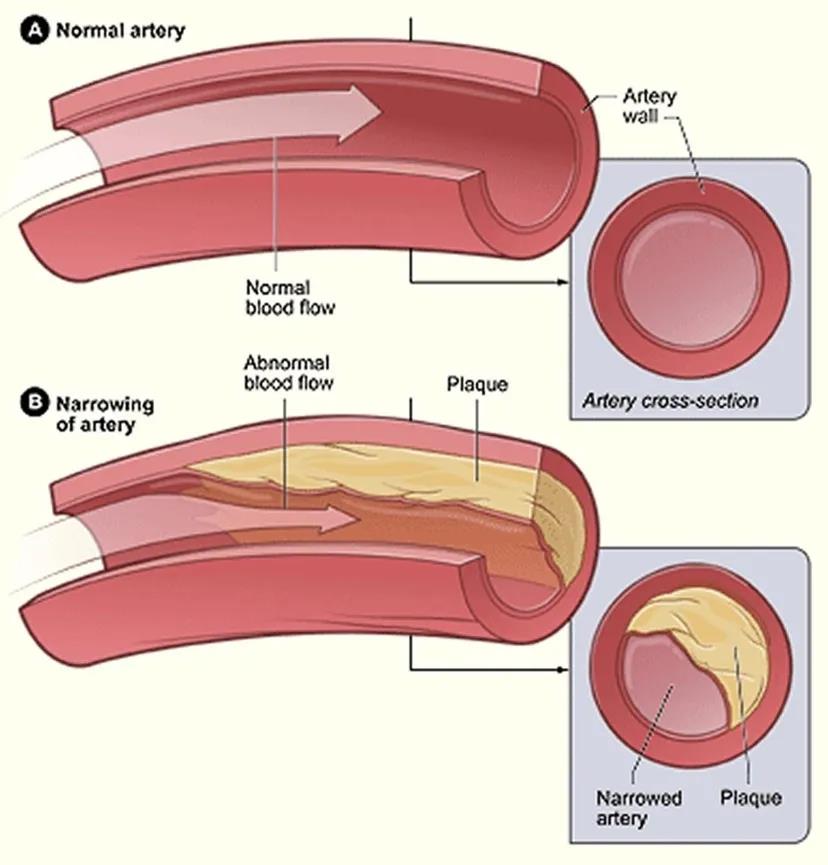

绝大部分的颈动脉斑块是由动脉粥样硬化引起。我们知道,动脉硬化是一个慢性发展的过程,有以下4个阶段:

①早期阶段:动脉出现脂质条纹;

②脂质条纹进一步发展为纤维斑块;

③粥样硬化形成期,动脉内出现灰黄色的斑块;

④继发病变,包括斑块内出血,斑块破裂,血栓形成,钙化和动脉瘤形成。

正常的血管与有动脉斑块的血管

为什么颈动脉

那么容易出现斑块?

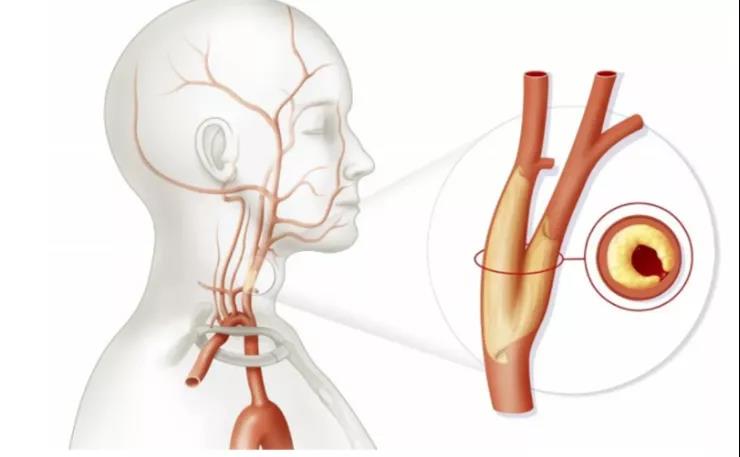

这和颈动脉的解剖结构有很大的关系。颈动脉的解剖结构上有一处“Y”型的分支,在此分支处血流冲刷力量大,很容易造成动脉内膜的机械损伤,导致胆固醇从损伤处进入血管内膜,形成斑块。

其次,因为颈动脉是距离体表较浅的大型动脉,易于进行超声检查。如果出现了斑块,很容易被发现。

颈动脉斑块的危险因素?

尽管有特殊的解剖结构导致颈动脉斑块容易形成,但它并不会无缘无故形成。

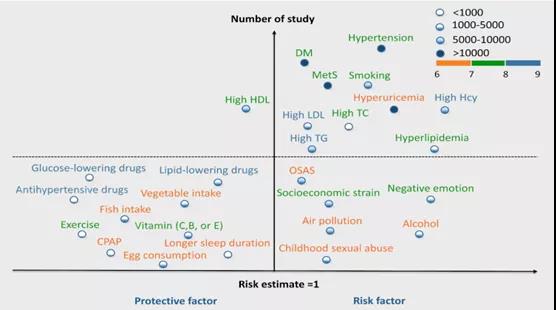

颈动脉斑块的形成通常分为可调控和不可调控因素。不可调控因素如年龄、性别和遗传因素等,这是无法改变的。但也有我们可以调控的因素。

2019年一项荟萃分析探讨了颈动脉斑块的可调控危险因素,研究人员纳入了1962年~2018年的76项相关性研究,共涉及48847名参与者,结果显示9种危险因素与颈动脉斑块的存在有显著相关性:

高脂血症、高同型半胱血症、高血压、高尿酸血症、吸烟、代谢综合征、高甘油三酯血症、糖尿病、高低密度脂蛋白血症。

其中4种危险因素(高脂血症、高同型半胱氨酸血症、高血压和高尿酸血症)可使颈动脉斑块的风险提高至少30%。

颈动脉粥样硬化可调控因素

从这些可调控因素可看出,生活方式的干预在颈动脉斑块的防治中有着至关重要的作用。

颈动脉斑块有什么危害?

如果颈动脉斑块较小,颈动脉狭窄<50%,患者可能不会出现明显临床症状。但如果颈动脉狭窄超过50%,患者可能出现脑供血不足的相关症状。

除此之外,当斑块不稳定、破裂时,会形成血栓堵塞血管或血栓脱落。若斑块随着血流堵塞脑部,容易引起卒中。

中国卒中防治报告(2018)显示,50%~75%的缺血性卒中由颈动脉病变所致,严重时可危及生命。

2021年发表在《美国心脏病学会杂志》(JACC)上的一项研究显示,颈动脉粥样硬化斑块中斑块内出血(IPH)的存在是卒中和冠心病的独立危险因素。

该研究纳入2007年~2012年期间,来自基于人群的鹿特丹研究的1349人(平均年龄72岁,49.5%为女性)。

参与者此前根据颈动脉超声检查显示亚临床动脉粥样硬化,并对颈动脉进行了高分辨率磁共振成像以评估斑块特征,但并没有卒中或冠心病病史。

研究结果显示,独立于最大斑块厚度和心血管风险因素,IPH的存在与卒中和冠心病的发生有关,分别增加142%与95%的风险(OR=2.42,95CI, 1.30~4.50; OR=1.95,95%CI,1.20~3.14))。

可见,颈动脉斑块和卒中、冠心病有着密切的关系。所以,有颈动脉斑块的患者应积极治疗,预防卒中和冠心病。

颈动脉斑块要治疗吗?

临床上经常看到患者的彩超报告提示颈动脉斑块,很多人不会引起重视。但事实上,一旦发现颈动脉斑块,就应该积极治疗。

1、积极干预危险因素

高血压:颈动脉斑块合并高血压患者应将血压控制<140/90mmHg,如果可以耐受,尽可能控制<130/80 mmHg;

糖尿病:应控制糖化血红蛋白在7.0%以下;

高同型半胱氨酸血症:可适量补充叶酸。

2、药物治疗

他汀类药物

抗血小板药物

(1)他汀类药物——最基础

他汀类药物是调节血脂药,可以降低血液中低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)。

LDL-C是斑块脂质核心的主要成分,在降低之后,就可以抑制斑块的生长。

且他汀类药物可以改善血管内皮的代谢,使斑块中脂质核心的密度变大,体积变小,让斑块变得更“硬”更结实,从而不容易破溃。

(2)抗血小板药物

当斑块破溃时,抗血小板药物就会抑制血小板聚集,避免激活纤维蛋白,从而预防血栓的形成。

目前来说,若患者存在明显的颈动脉狭窄(狭窄≥50%),一般均应服用阿司匹林(75-150 mg/d);

若患者只是存在一处或多处斑块,但未导致管腔狭窄,或虽有狭窄但狭窄程度<50%,则需要结合患者所存在的其他心血管危险因素确定是否需要服用阿司匹林进行一级预防。

此类患者若具有以下≥3种危险因素,则建议用阿司匹林(75-150 mg/d):

男性≥50岁或女性绝经期后;

得到初步控制的高血压(高血压患者经治疗后血压<150/90 mmHg);

糖尿病;

高胆固醇血症;

肥胖(体质量指数≥28);

早发心血管病家族史(父母一方或双方男性<55岁,女性<65岁发病);

吸烟。

3、手术治疗

颈动脉内膜切除术(CEA)

颈动脉支架成形术(CAS)

绝大部分颈动脉狭窄都不需要手术治疗,当狭窄严重到一定程度影响大脑正常血液供应,才需要评估后决定是否手术。常用的手术方法有两种:

颈动脉内膜切除术(CEA)

适应于有症状的颈动脉狭窄,无创检查狭窄≥70%或血管造影狭窄≥50%;或没有症状但血管造影狭窄≥70%。

颈动脉支架成形术(CAS)

即在颈部血管放支架,利用支架把狭窄的血管管腔给撑起来,与心脏冠状动脉放支架是一个道理。

然而,以上的治疗方式只是医疗干预,冀茜等的研究也表明,生活方式的干预对颈动脉斑块的预防很重要!

戒烟限酒;

坚持适量且有规律的运动;

控制体重;

改善饮食结构:少吃含饱和脂肪的红肉,多吃鱼和植物蛋白、多吃蔬菜;

减少压力,避免熬夜;

定期检测血压、血糖和血脂,一旦发现,积极控制。建议超过50岁男性、绝经后的女性、高血压、糖尿病、高血脂、吸烟、肥胖等人群,最好每年查一次颈动脉超声,能及时发现斑块大小是否稳定。

来源:心血管新前沿

查看更多