查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

成果名称:八段锦对冠心病心衰患者心脏康复作用的随机对照临床研究(BEAR 试验)

Baduanjin for ischemic heart failure with mildly reduced/preserved ejection fraction (BEAR Trial): A randomized controlled trial

发表期刊:《循证医学杂志》Journal of Evidence-Based Medicine (IF: 3.6)

通讯作者:陈可冀 徐浩

第一作者:李金根

主要作者单位:中国中医科学院西苑医院

BEAR试验首次验证八段锦对射血分数轻度降低/保留型缺血性心衰患者的疗效,填补了传统运动康复在特定心衰亚型中的循证空白。其创新性在于将中医导引术与现代心脏康复体系结合,为非药物治疗方案提供高质量临床证据,对优化中西医结合康复策略具有重要示范价值。

冠心病心衰,又称为缺血性心衰(尤其是射血分数轻度降低或保留型,HFmrEF/HFpEF)的康复治疗长期缺乏针对性运动方案。传统心脏康复多基于西方有氧运动模式,对中医导引术(如八段锦)的循证研究较少。BEAR试验通过随机对照设计,系统评估八段锦在该患者群体中的疗效,为中医传统功法在现代心脏康复中的应用提供了重要的循证医学证据。

研究共纳入120例患者,按1:1比例随机分配至八段锦干预组(n=60)和对照组(n=60)。在常规心脏康复基础上,干预组额外接受为期12周的改良版八段锦练习。主要终点指标为6分钟步行距离(6MWD)心肺运动试验中的无氧阈值(VO2 AT)和明尼苏达心力衰竭生活质量量表(MLHFQ)。

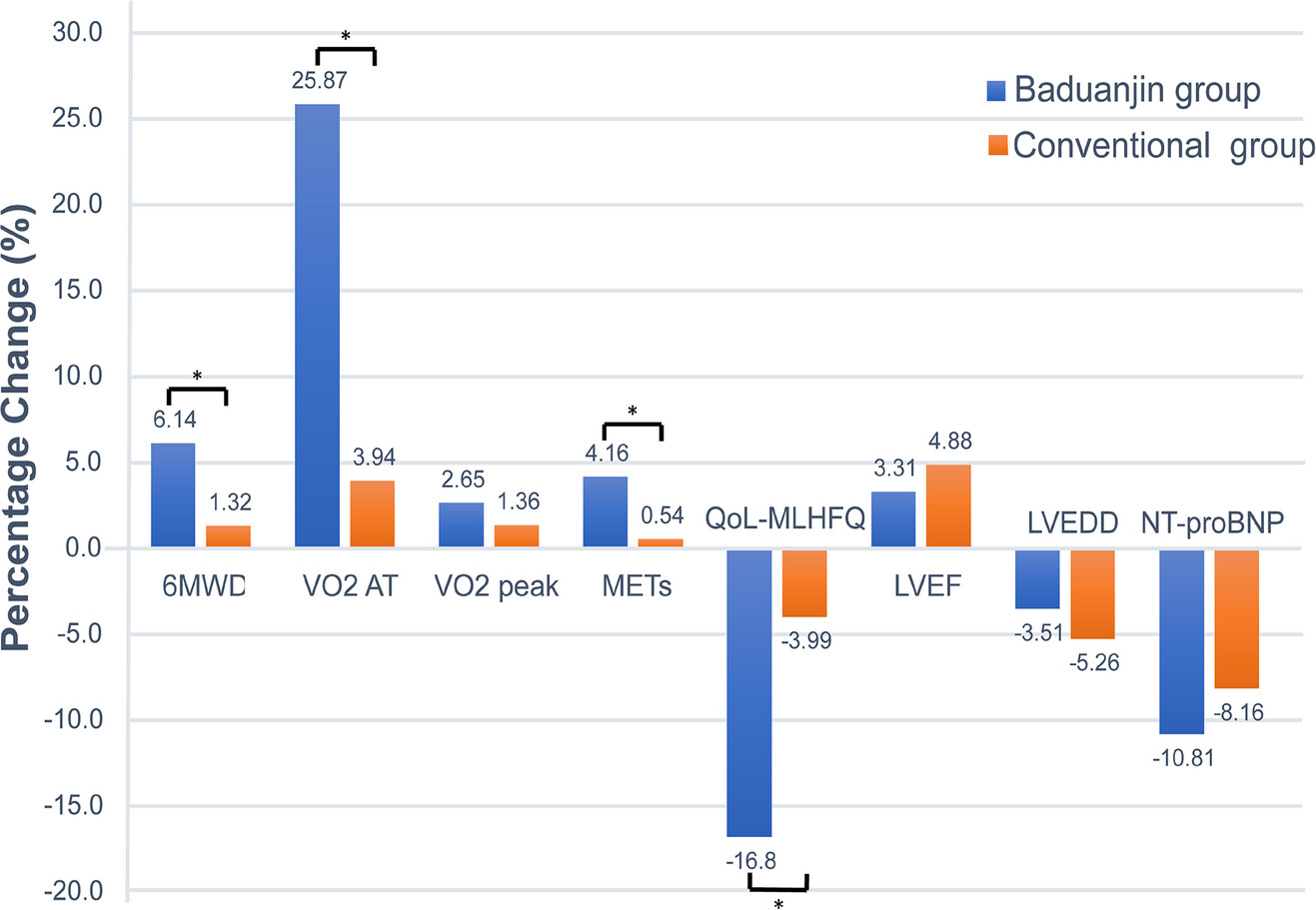

研究结果发现,八段锦干预12周后,患者的运动耐力显著提高,八段锦组6MWD改善6.14%,而对照组仅改善1.32%(P<0.001);心肺功能也得到明显改善,八段锦组VO2 AT提高25.87%,对照组仅提高3.94%(P<0.001);此外,生活质量也得到大幅提升,八段锦组MLHFQ评分降低16.8%,对照组仅降低3.99%(P<0.001)(详见图1)。

图1 八段锦干预12周后,患者的运动耐力显著提高,八段锦组6MWD、心肺功能、VO2 AT较对照组明显提高(P<0.001)

研究期间未发生严重不良事件,证实八段锦对心衰患者安全可靠。研究发表在《Journal of Evidence-Based Medicine》,影响因子3.6。

BEAR试验作为针对射血分数保留/轻度降低型心衰(HFpEF/ HFmrEF)的中西医结合康复研究,其设计体现了传统医学与现代循证方法的有机结合。研究通过随机对照试验(RCT)验证了八段锦联合西药治疗冠心病心衰的临床疗效,为中医非药物疗法提供了高质量证据支持。试验采用6MWD作为主要终点,心肺运动试验(CPET)无氧阈值、MLHFQ评分为次要终点。结果显示八段锦可显著提升6MWD、心肺功能(VO2 AT)及生活质量评分。此项研究无疑对推动中医传统功法在现代心脏康复中的规范化应用具有重要意义,也为改善心力衰竭患者的预后和生活质量提供了新的方法。

当然,BEAR试验仍存在局限性需未来研究突破。首先,其小样本量及3个月随访周期限制了结果的外推性,未能评估长期预后指标(如再住院率或心血管事件发生率)。其次,尽管研究纳入生物标志物NT-proBNP作为次要终点,但未深入结合代谢组学或影像学技术(如心脏磁共振)阐明八段锦改善心肌重构的具体分子通路。此外,试验未涉及不同文化背景患者的适应性分析,而中医导引术的推广需考虑地域文化差异。

未来可借鉴《慢性心力衰竭中医诊疗指南》提出的多中心RCT框架,扩大样本量并延长随访时间,同时探索八段锦剂量-效应关系及个体化康复方案。BEAR试验的价值不仅在于疗效验证,更提示中西医结合需构建“基础研究-临床转化-卫生政策”协同体系,推动非药物疗法纳入心衰管理指南,最终实现慢性病管理的资源优化与模式创新。

中国科学院院士,国医大师,第七、八、九届全国政协委员,中国中医科学院首批学部委员,中国非物质文化遗产传统医药项目代表性传承人,国家卫生健康委科技创新战略顾问。曾任中央保健委员会专家组副组长,现任中央保健委员会专家顾问委员会委员、中国药典委员会顾问、世界卫生组织传统医学顾问、国家中医心血管病临床医学研究中心主任。

长期从事中医、中西医结合心血管病及老年医学临床研究。获首届立夫中医药学术奖、何梁何利科技进步奖等多项奖。“血瘀证与活血化瘀研究”获国家科技进步一等奖,“证效动力学研究”“心血管血栓性疾病瘀毒病因的创新研究”获国家科技进步奖二等奖。主编的 《清宫医案集成》获国家新闻出版署颁发的中国出版政府奖。2014年被中组部、中宣部、人社部、科技部联合评选为全国杰出专业技术人才。

医学博士,主任医师,二级岗,博士生导师。

现为中国中医科学院西苑医院副院长、中国中医科学院首席研究员,兼任中国中西医结合学会活血化瘀专业委员会主任委员、中国结合医学杂志英文版副主编等职。获国家及省部级成果奖15项,第一作者及通讯作者发表论文293篇,SCI收录110篇,影响因子>5分30篇,2020—2023年连续4年入选爱思唯尔中国高被引学者,并入选斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家“终身科学影响力榜单”。荣获首批科技部中青年科技创新领军人才、国家卫生健康突出贡献中青年专家、首都中青年名中医等荣誉称号,入选万人计划,享受国务院政府特殊津贴。

医学博士,美国梅奥诊所博士后,副主任医师、副研究员,硕士研究生导师,北京市科技新星、东直门医院青年骨干人才。美国心脏协会(AHA)、美国生理学会委员,中国医药教育学会中西医结合心血管专委会委员、北京中西医结合学会心房颤动专业委员会青年委员,Chinese Journal of Integrative Medicine,iMeta,《中医药科学(英文)》,EC Nutrition,医学研究前沿等杂志的编委,European Heart Journal、JACC、The Lancet Healthy Longevity、Diabetologia、Cardiovascular Diabetology、Mayo Clinic Proceedings等十余家杂志审稿专家跟随陈可冀院士团队及美国梅奥医学中心Somers教授长期从事中西医结合防治心血管疾病及运动节律对心血管疾病影响的临床及基础研究。作为课题负责人先后主持包括国自然在内的各级课题6项。作为主要成员获中国中西医结合学会科技进步二等奖1项(2021),发表文章60余篇,SCI文章40篇;以第一或通讯作者发表SCI 24篇 (累计IF 达230),包括JAMA、JAMA Network Open等。被引频次997次,H指数19,并入选2024年斯坦福大学发布的“全球前2%顶尖科学家”。

中国中医科学院西苑医院心血管科成立于1960年,为我国最早的中医心血管病专科,1982年发表中医药领域第一个随机、双盲、安慰剂对照临床研究结果,开中医药循证医学研究的先河,2003年“血瘀证与活血化瘀研究”荣获国家科技进步奖一等奖,是新中国成立以来中医药领域获得的最高奖项,引领了中医和中西医结合防治心血管病的学术发展,极大地推进了中医药行业的进步。现为国家临床重点专科,国家中医药高水平重点学科,冠心病血瘀与活血化瘀重点研究室,世界中医药联合会心血管病专业委员会、中国中西医结合学会活血化瘀专业委员会挂靠单位,2019年5月获批国家中医心血管病临床医学研究中心,成为首批入选的国家中医临床医学研究中心。

每一项临床研究都倾注着研究团队的心血结晶。学习过后,您是否有所收获?或有疑问想与主创团队分享?请在评论区留言,期待与您交流!

查看更多