查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2025年11月,北京大学陆林院士团队在国际期刊The Lancet Public Health发表了题为“Sleep health in China: status, challenges, and promotion strategies”的综述文章。北京大学第六医院刘晓星博士和山东第一医科大学脑科学与类脑研究院王哲博士为共同第一作者。文章系统阐述了中国睡眠健康与睡眠障碍的流行病学现状、应对策略及面临的主要挑战,并对未来发展路径进行了科学展望。

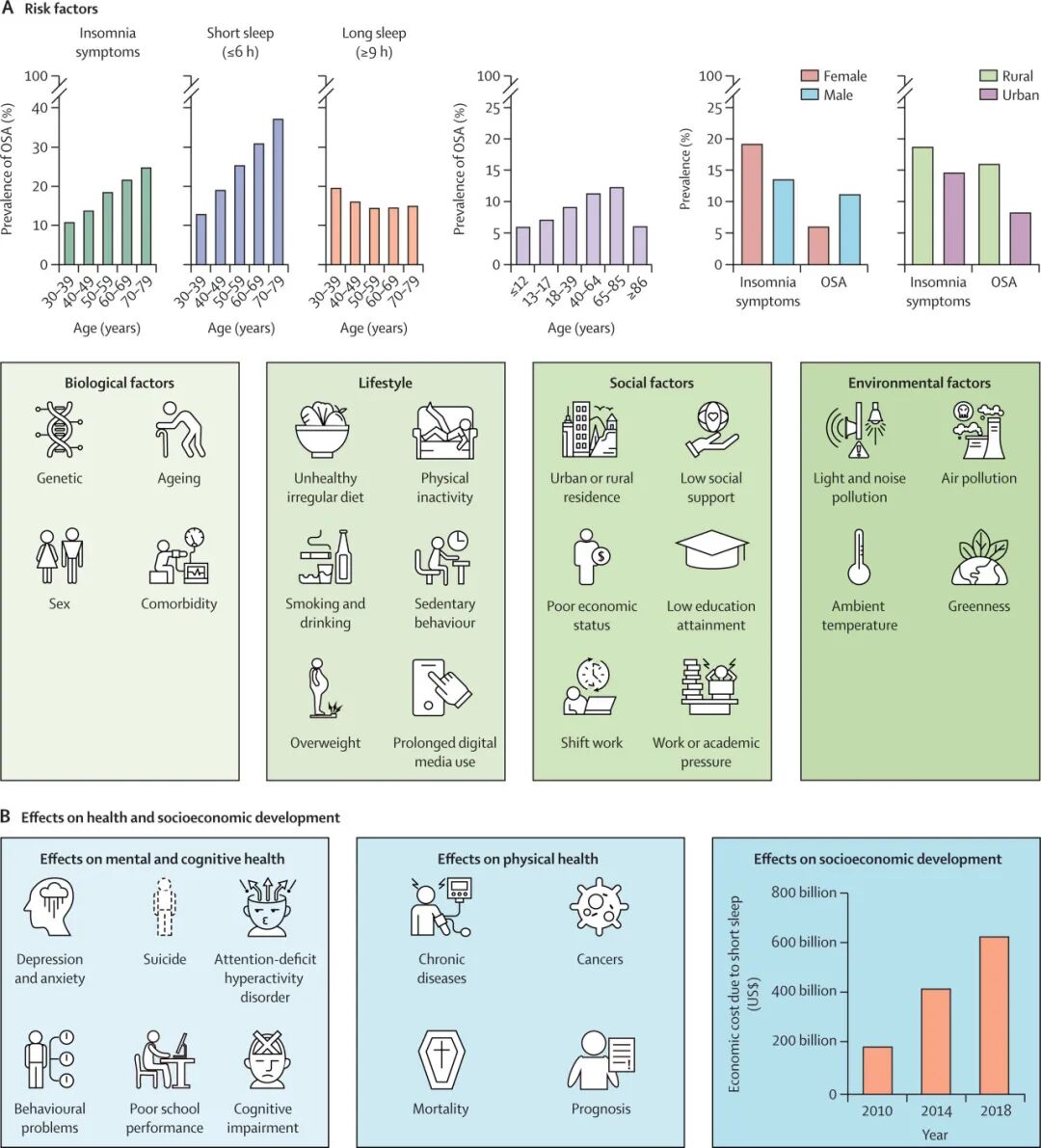

综述首先评估了中国睡眠健康的流行病学现状。文章指出,不良睡眠已给中国的公众健康和经济发展带来了日益沉重的负担。尽管部分研究显示平均睡眠时长有所增加,但失眠和阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的患病率呈上升趋势,构成了严峻挑战。

导致睡眠问题的风险因素复杂多样,涉及生物、生活方式、社会和环境四大领域。睡眠障碍对身心健康具有深远影响,不仅显著增加抑郁、焦虑、认知损害等精神健康问题的风险,还会加剧心血管疾病、癌症等多种慢性躯体疾病的发生率与死亡率。

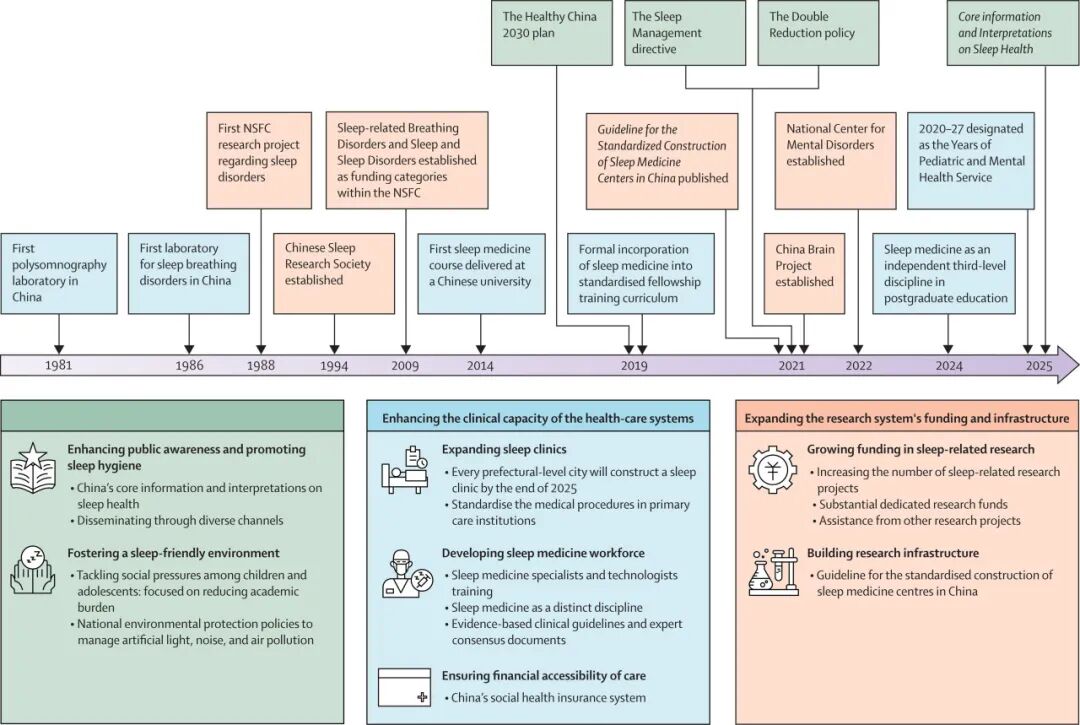

其次,综述系统梳理了中国已采取的应对措施。在“健康中国2030”规划的指导下,中国已在三个维度实施了多项策略。

国家政策层面:通过发布睡眠卫生指南提升公众意识,并通过“双减”等政策减轻社会压力。

医疗服务体系层面:致力于扩大睡眠门诊覆盖面、加强专业人才培养和提升医保覆盖率。

科研系统层面:通过加大基金投入和建设标准化睡眠中心等基础设施,推动睡眠研究发展。

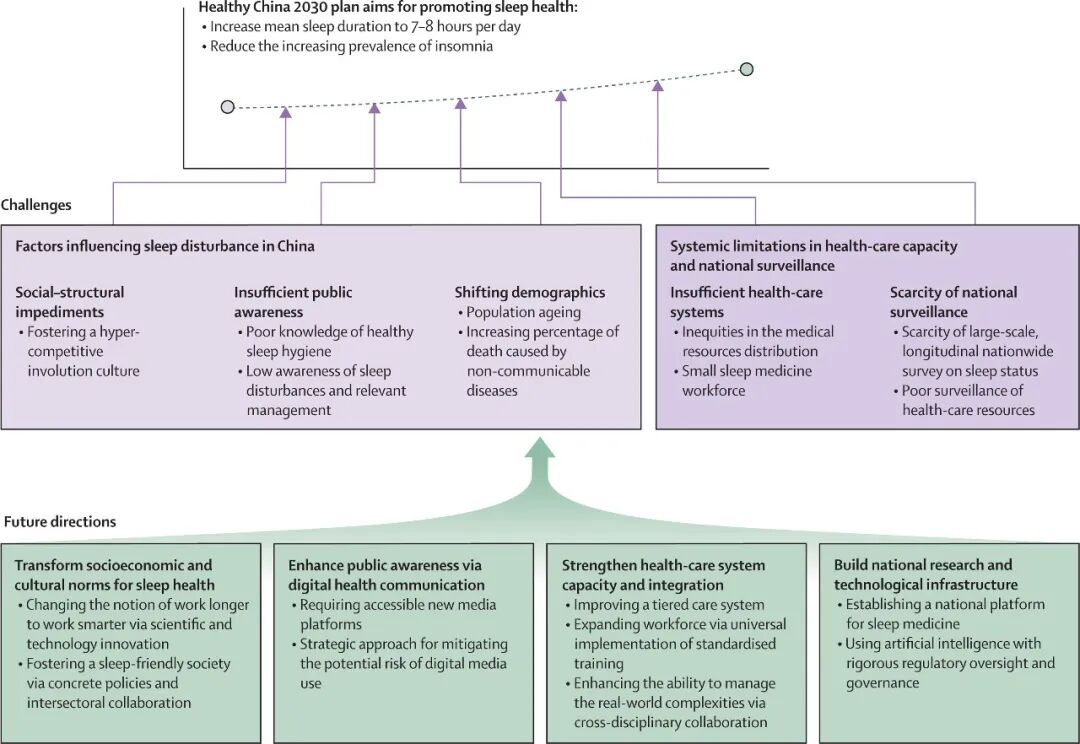

文章深入剖析了现存的挑战,指出挑战主要源于两大方面:一是影响睡眠的深层因素,包括高竞争性的社会文化(“内卷”)、公众对睡眠卫生的认知不足,以及人口老龄化与慢性病负担加剧;二是系统性限制,包括医疗资源(尤其是专业睡眠人才)分布不均,以及缺乏全国性、纵向的睡眠健康动态监测体系。

最后,文章为未来发展提出了四个关键方向。

转变社会经济与文化规范,倡导通过科技创新“聪明工作”,并制定具体政策营造睡眠友好型社会。

利用数字健康通信提升公众意识。

加强医疗系统的能力建设与整合,完善分级诊疗体系并扩大标准化培训。

构建国家级科研与技术基础设施,如建立国家睡眠平台,并在严格监管下应用人工智能技术。

该综述的发表对于我国构建覆盖全民的睡眠健康促进体系、制定科学有效的公共卫生政策具有重要指导意义。

来源 北京大学第六医院

查看更多