查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

本栏目由首都医科大学附属北京友谊医院心血管中心李虹伟教授团队与中国医学论坛报合作推出,欢迎持续关注!

本期话题:缺血性心脏病的猝死预防

本期作者:首都医科大学附属北京友谊医院 彭晖 孙志军 高惠宽

心脏性猝死的预防

目前仍然是现代医学难题

在美国心脏性猝死(SCD)是头号杀手,估计每年约有40万例猝死发生。我国一项研究结果提示心脏性猝死发生率为41.84例/10万人,约占总死亡的9.5%,猝死总人数约54.4万/年,高于美国猝死人数。

心脏性猝死占所有心血管死亡的50%以上,60%以上的心脏性猝死发生在院外。

心脏性猝死的预防可分为两个方面,即二级预防和一级预防。

指曾经发生过心脏骤停事件的幸存病患,对其预防致命性心律失常或心脏骤停复发。

指对未曾发生过心脏骤停事件但高危的人群进行预防,避免猝死发生。

在我国,引起心脏性猝死最常见的基础病因仍是缺血性心脏病。冠心病进行血运重建已经被患者和医生广泛认可,包括经皮冠状动脉介入治疗(PCI)和外科冠状动脉旁路移植术(CABG)。血运重建不仅能缓解心肌缺血的症状,并能降低病死率,改善远期预后。

但是,即使全面采用指南建议的二级预防措施、最佳药物治疗和完全血运重建,仍有不少患者在病程的不同阶段可能出现左心室射血分数(LVEF)降低、心衰和室性心律失常。SCD为这类患者的主要死亡方式。

在一项缺血性心脏病伴心衰的CABG治疗临床研究(STICH试验)中,即使接受了CABG完全血运重建治疗的患者,猝死仍占所有死亡的1/3。

因此,血运重建术后,缺血性心脏病患者的长期管理中,SCD仍然是我们所面临的严峻挑战,也容易被临床医生所忽视。

猝死预防的循证证据与指南推荐

研究证明,心力衰竭的预后与心脏的不同步收缩相关,心电图QRS越宽,患者预后越差。

使用心脏再同步化治疗(CRT)改善房室之间和心室之间的同步性收缩,不仅可以改善生活质量,也可改善预后,降低死亡率。

因此,近年来CRT的使用越来越多。但在CRT的使用指征掌握上和植入以后的随访管理上还有很多问题需要重视,即选择最适合的患者,做更好的随访管理,使得患者最大获益。

既往不同的临床试验选择的人群QRS波群宽度不同,试验结论也不完全一致,最具有说服力的临床试验有COMPANION研究:即心力衰竭患者药物、双心室起搏和双心室起搏除颤器(CRT-D)治疗对比研究。该研究为多中心、前瞻性、随机对照临床试验,由128个美国医学中心参加。

即心脏再同步-心力衰竭研究 。该研究为一项具有里程碑意义的前瞻性、随机对照、多中心研究,共有82个欧洲医学中心参加。上述研究肯定了CRT降低心力衰竭死亡率的结果。

以往众多循证研究结果证实冠心病合并慢性心衰患者,心脏性猝死是主要死亡方式,MERIT-HF研究中发现:NYHA分级Ⅱ级心功能者年死亡率为5%-15%,其中猝死占50%-80%;Ⅲ级心功能者年死亡率为20%-50%,猝死占30%-50%;Ⅳ级心功能者年死亡率为30%-70%,猝死占5%-30%。

对心肌梗死以后的病人,如果LVEF≤35%,左心室存在较多的疤痕,即使采用PCI、β-受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂,远期发生致命性室性心律失常的危险也是增加的,而植入式心律转复除颤器(ICD)能有效降低心脏性猝死。

在MUST, MADIT和MADIT-Ⅱ临床试验中,平均70%的患者接受过PCI治疗,在最佳药物治疗的基础上,ICD使总死亡率显著下降,能有效预防心脏性猝死。在MADIT-Ⅱ亚组分析中发现,ICD预防心脏性猝死的益处随着时间的推移而更加显著。

对心肌梗死后伴有慢性心功能障碍的病人,在最佳药物治疗,包括冠心病二级预防治疗和慢件心衰药物治疗的基础上,ICD是预防心脏性猝死最有效的治疗措施。

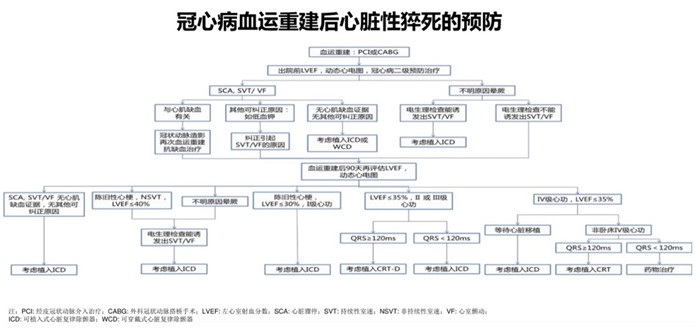

由中华医学会心血管病分会、中华医学会心电生理和起搏分会以及中国医师协会心律学专业委员会联合发布的冠心病血运重建后心脏性猝死的预防(EPCI)专家共识指出,对慢性稳定性缺血性心衰患者,猝死的预防、ICD及CRT-D置入的适应证应参照指南,如下图所示。

中国医学论坛报版权所有

更多精彩内容

点击图片查看

李虹伟主任

首都医科大学附属北京友谊医院具有悠久的历史和优良的传统,1952年开展心血管内科临床诊疗工作。目前实施两院(西城院区+通州院区)一科的同质化管理模式。

心血管中心由心内科、心外科、血管外科三个专业组成,床位总数209张。其中心内科共设有4个病区、3个CCU、2个导管室及多个辅助检查科室,床位总数141张。在李虹伟主任的领导下,近年来心内科蓬勃发展,年门诊量18.4万人次,年住院患者4800余例,年冠心病介入诊疗总数近3000例,器械植入加导管消融介入总数700余例。CCU每年收治千余例急性心肌梗死等危重症患者,在国内率先建立“急性心肌梗死绿色通道”365天×24小时开放。成功开展了经导管主动脉瓣置换术(TAVR)治疗主动脉瓣狭窄;经导管封堵术治疗先天性心脏病,如房间隔缺损、卵圆孔未闭相关性脑卒中或偏头痛、动脉导管未闭、肺动脉瓣狭窄球囊扩张术等;肥厚型梗阻性心肌病经导管消融术;以及针对卒中高风险且出血高风险或抗凝禁忌的房颤患者开展了左心耳封堵术。

心内科具有博士生导师3名,硕士生导师7名,培养毕业博士、硕士研究生250多人。承担国自然、北自然、省部级、215人才培养等多项科研项目。

查看更多