查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:同济大学附属东方医院 宋君 冯波

要

点

提

示

病例

患者女,53岁,因“多汗、乏力、手脚麻木2年余”入院。患者2年前无明显诱因出现多汗、乏力、手脚麻木,多于空腹、下午5~6点及夜间出现,进食后好转。近半年症状逐渐加重,伴头晕、胸闷,自测血糖最低2.5 mmol/L,进食后症状缓解。近2年体重增加10 kg。

既往高血压病史3年余,口服富马酸比索洛尔2.5 mg qd 、沙库巴曲缬沙坦钠100 mg qd治疗,平时血压控制于130/80 mmHg。否认其他慢性病史。

查体

体温 36.1℃,脉搏 80次/分,呼吸 20次/分,血压 137/86 mmHg,身高 163 cm,体重 75.7 kg,BMI 28.49 kg/m2。神志清,心肺腹查体无特殊。双下肢无水肿。

辅助检查

肝肾功能、电解质正常;空腹血糖 3.08 mmol/L、糖化血红蛋白(HbA1c)5.0%、糖化白蛋白(GA)10.8%;糖尿病自身抗体:IAA、ICA、GADAb均阴性;甲状腺功能:FT3 3.02 pg/ml、FT4 1.23 ng/dl,TSH 1.66 μIU/ml;TgAb、TPOAb、TRAb均阴性。皮质醇(8am) 17.2 μg/dl、ACTH 1.35 pg/ml;生长激素轴:hGH 0.211 ng/ml、IGF-1 110 ng/ml、IGF-1结合蛋白-3 3445 ng/ml;性腺轴:FSH 6.79 mIU/ml、LH 2.45 mIU/ml、E2 85.1 pg/ml、T 0.491 ng/ ml、PRL 18.9 ng/ml;肿瘤指标、PTH等正常。

OGTT:

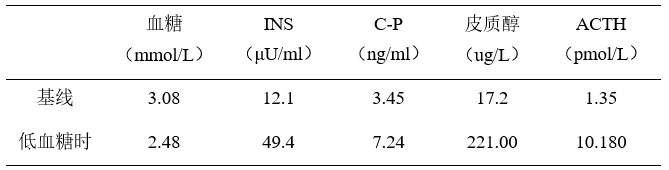

低血糖兴奋试验:

胰腺CT:

胰腺形态及大小正常,胰体部类圆形等密度结节影,长径约16 mm,密度尚均,增强扫描动脉期明显强化,强化程度高于胰腺实质,延迟期强化稍减低。提示胰体部结节,神经内分泌肿瘤。

超声胃镜:

胰腺体部可见一低回声团块,截面大小约1.3×1.5 cm,边界尚清,形状规则,弹性成像呈蓝色,声学造影可见明显增强,提示胰腺占位(pNET可能)。穿刺病理:可见肿瘤细胞,符合神经内分泌肿瘤(NET)。结合免疫组化结果及病史,符合胰岛素瘤。

垂体增强MRI: 未见明显异常

腹部超声:肝脏脂肪浸润,胰腺、胆囊、脾、双肾、输尿管、膀胱未见明显异常

甲状腺高频彩超:甲状腺右侧叶结节,大者结节考虑Ti Rads Ⅳa级,余结节考虑 Ti RadsⅢ级,建议临床进一步检查;超声引导下甲状腺细针穿刺活检见甲状腺滤泡上皮细胞,未见明显异型。

【病例特点】

中年女性,慢性起病;

典型的Whipple三联征,低血糖症诊断明确;

诊断

胰岛素瘤、高血压病2级(很高危)、甲状腺结节、肥胖症

治疗

患者入院后嘱少食多餐,定时加餐,调整饮食结构,适当增加富含蛋白质及脂肪食物,密切监测血糖变化,仍间断出现低血糖,通过口服/静推葡萄糖及时纠正低血糖症发作。胰岛素瘤定位诊断明确后至肝胆胰外科后行腹腔镜下胰岛素瘤切除术。

术后病理

(胰腺肿物)神经内分泌肿瘤(NET),结合病史,符合胰岛素瘤。免疫组化结果:CK(+),Insulin(+),Syn(+),CgA(+),SSTR2a(3+),Ki-67(+,<1%),P53(弱+),ATRX(+)。术后血糖控制可,未再出现低血糖。

病例分析与总结

胰岛素瘤的定义与临床表现

胰岛素瘤是常见的功能性神经内分泌肿瘤之一,可发生于任何年龄,以单个胰岛素瘤最为常见,90%以上为良性,恶性多在转移后被发现。

胰岛素瘤的临床表现复杂多样,多与低血糖有关。典型表现为Whipple三联症,即“有低血糖的症状和体征、发作时血糖低于2.8 mmol/L、供糖后低血糖症状迅速缓解”,可伴有交感神经过度兴奋和(或)神经系统症状。临床表现的严重程度与血糖下降的速度、程度、时间、年龄等有关。严重者可出现精神、行为异常。部分患者因频繁进食而导致肥胖。

胰岛素瘤的诊断

胰岛素瘤的诊断包括定性诊断和定位诊断。

定性诊断依赖于临床表现及内源性高胰岛素性低血糖,目前广泛使用的诊断标准由梅奥Service教授提出,并于2009年纳入美国内分泌协会低血糖症临床诊疗指南:血糖≤3.0 mmol/L时同步胰岛素≥3 μIU/ml,C肽≥0.6 ng/ml,胰岛素原≥5 pmol/L。

饥饿试验也是简单可靠的诊断试验,多数胰岛素瘤患者可在48~72 h内诱发低血糖发作。

胰岛素瘤常用的定位诊断方法包括影像学检查如B超、CT和MRI,超声内镜对较小肿瘤具有较好的诊断价值,还可在超声引导下行穿刺取得病理。其他如基于生长抑素受体的功能显像、经皮经肝门静脉置管分段采血、选择性动脉内钙刺激试验等均有助于肿瘤定位。术中扪诊和术中超声提高了术中定位的准确性。

需要警惕的是5%~10%的胰岛素瘤患者可同时存在多发性内分泌腺瘤病1型(MEN1),因此需要注意垂体瘤、甲状旁腺腺瘤等内分泌腺体疾病的筛查。

病例分析过程

本例患者既往无糖尿病及低血糖相关药物应用史,不考虑糖尿病及药物导致的低血糖;结合病史及辅助检查结果可排除肝肾功能衰竭、恶性肿瘤所致的低血糖。

胰岛素自身免疫综合征患者血清胰岛素与C肽水平往往存在分离现象,IAA(+),与该患者不符。

该患者ACTH兴奋试验及低血糖兴奋试验中皮质醇均可升高,因此可排除肾上腺皮质功能不全所致的低血糖;腺垂体其他甲状腺轴、性腺轴、生长激素基本正常,不考虑升糖激素不足引起的低血糖症。

该患者低血糖发作时存在内源性高胰岛素血症,胰腺CT及超声胃镜符合神经内分泌肿瘤,穿刺病理最终明确胰岛素瘤的诊断。但该患者OGTT 2h血糖升高,胰岛素释放试验胰岛素分泌延迟,糖化血红蛋白正常,考虑可能与肿瘤分泌胰岛素的量、间歇性分泌胰岛素、瘤外正常胰岛β细胞功能受到抑制有关。

胰岛素瘤诊断明确后应尽早手术治疗,摘除肿瘤可获治愈,本例患者术后未再出现低血糖。

总之,胰岛素瘤临床表现多样,通常较小,有时定位诊断困难,所以临床医生应予以足够的重视,早发现、早诊断、早治疗,患者往往预后良好,但长期反复低血糖可影响大脑及认知功能,出现不可逆性损害,预后较差。

END

版权说明

本文来源于中国医学论坛报“领航计划”项目专题,欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。转载请联系【中国医学论坛报今日内分泌】申请授权

查看更多