查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

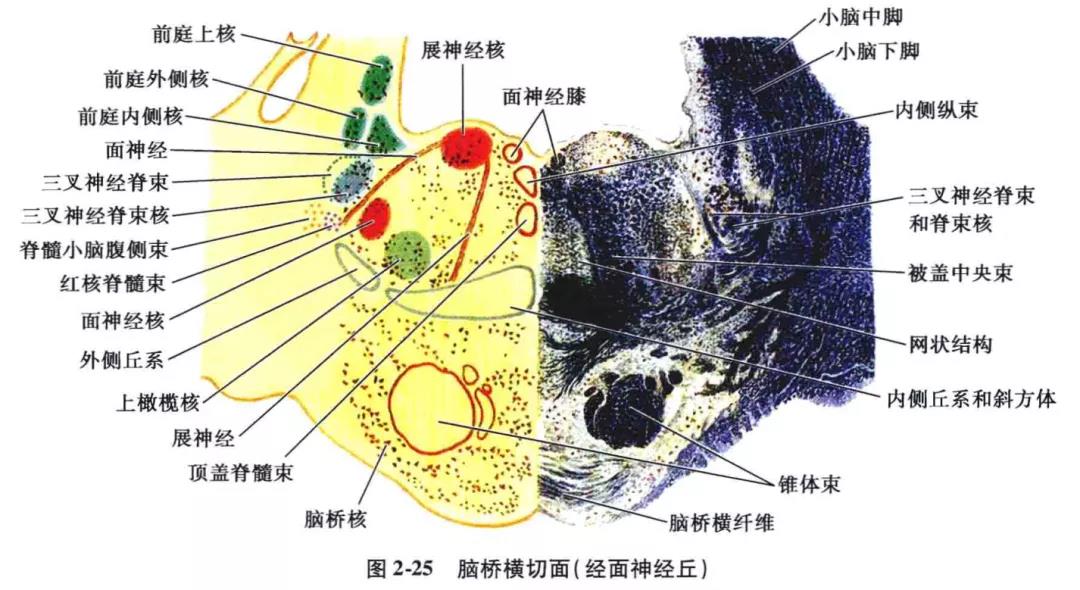

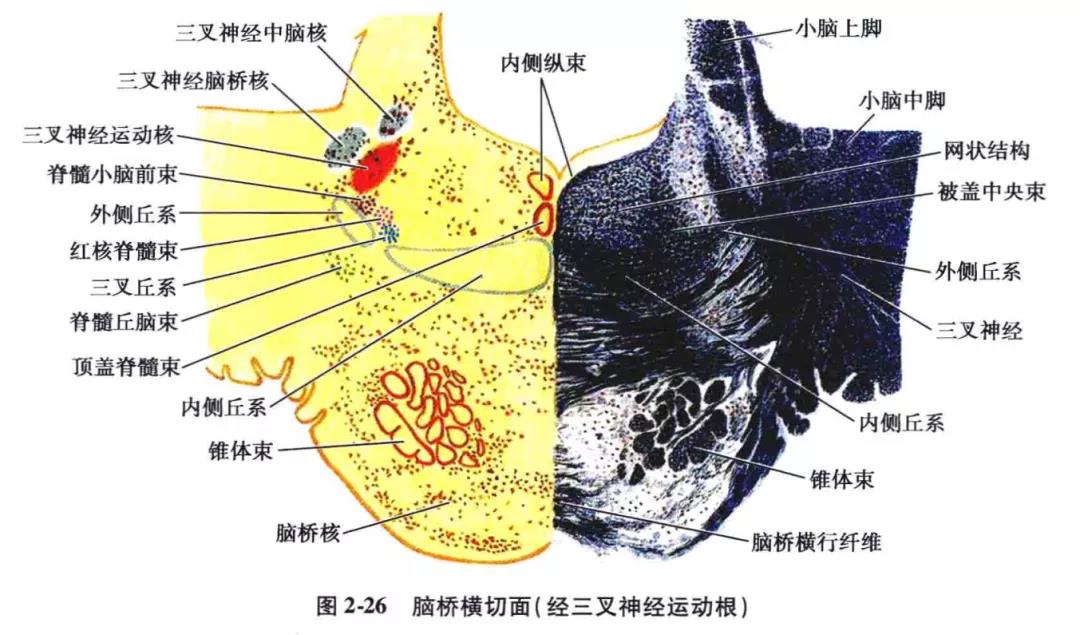

在脑桥的横切面上,以斜方体或内侧丘系的腹侧缘为界分为腹侧和背侧两大部分。脑桥腹侧部称脑桥基底部,它与两侧桥臂在种系发生上出现较晚,只见于哺乳类,人的脑桥最发达。脑桥背侧部称脑桥被盖,是延髓被盖的直接延续。

1.脑桥基底部:

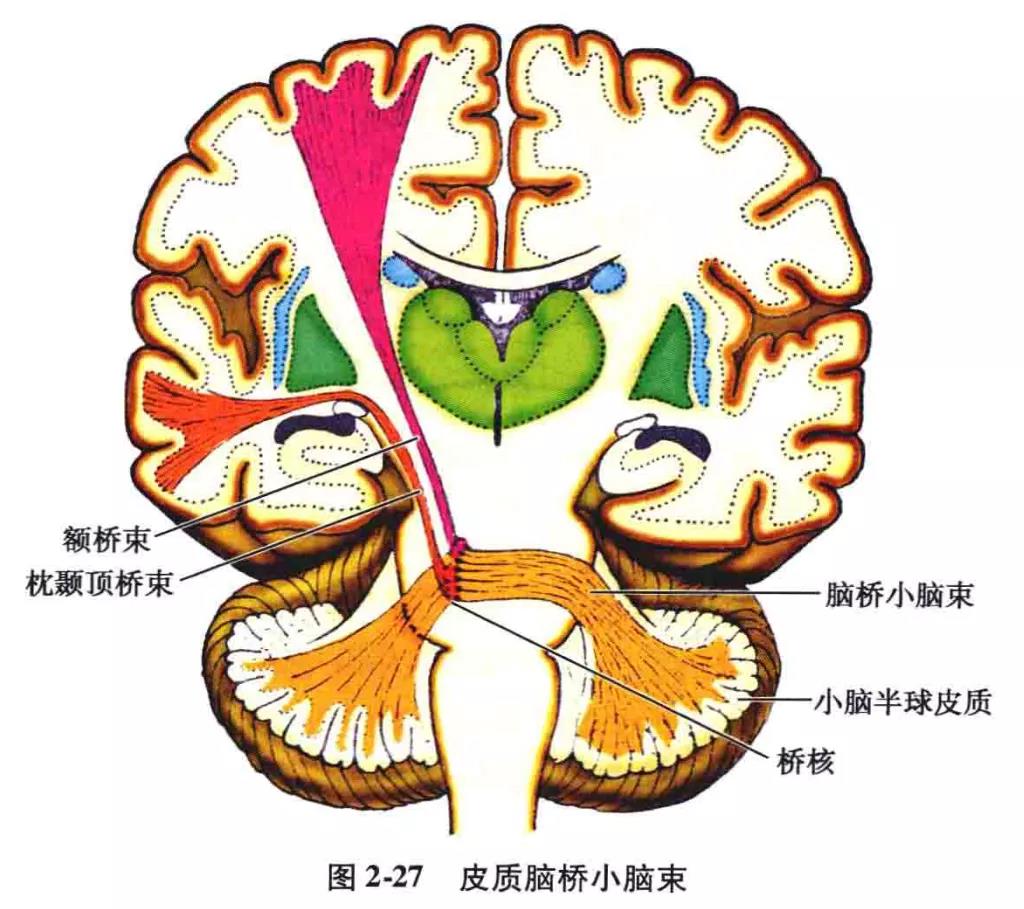

脑桥基底部由纵、横两系纤维及其间的大量脑桥核组成。纵行纤维主要包括皮质脊髓束、皮质脑干束及皮质脑桥束等。横行纤维主要是脑桥小脑纤维。在这些纤维之间,散布着大量神经元,即脑桥核。

皮质脊髓束是大脑脚穿行脑桥基底部过路纤维组成的,它向下续为延髓的锥体。在脑桥上、下部的皮质脊髓束纤维较密集,在脑桥中部则被脑桥核及横行纤维分割成许多分散的小束。

皮质脑干束与皮质脊髓束伴行,在下行途中,有纤维不断离开锥体束,移向背侧或掺入内侧丘系中,再止于脑桥被盖。它们的终止是双侧性的,部分可直接止于脑神经运动核,但多数纤维是经网状结构中间神经元中继后,与脑神经运动核间接地联系。

皮质脑桥束起始于大脑皮质,终于脑桥核。其中始于额叶皮质前额区的纤维,称为额桥束,止于同侧脑桥核的内侧群。始于顶叶皮质的纤维称为顶桥束,始于颞叶皮质的纤维称为颞桥束,始于枕叶皮质的纤维称为枕桥束。顶颞枕桥束在同侧下行,沿途终于同侧脑桥核的外侧群及背侧群。故皮质脑桥束纤维至脑桥尾侧部其纤维所剩无几,到延髓已完全消失。

桥核是位于脑桥基底部纵横纤维之间的许多细胞团块,这些团块是由小型和中型细胞组成。一般以锥体束为标志,将桥核分为外侧部、内侧部、腹侧部和背侧部四部分。

从桥核发出的纤维,经锥体束的前方和后方,向对侧形成横行纤维。锥体束后方的纤维称为脑桥深纤维,前方的纤维称为脑桥浅纤维。深、浅纤维向对侧聚成大束,即桥臂,终于小脑。其中大部分纤维终于小脑半球,小部分终于蚓部。由脑桥至小脑的纤维,又称为桥小脑束,由大脑皮质在脑桥中继后到小脑皮质的纤维,总称为皮质小脑束。

2.脑桥被盖部:

脑桥被盖是延髓被盖的直接延续,向上连接中脑被盖。其结构与延髓相似,背面有一层较厚的灰质层,形成菱形窝的底。其中含有脑神经核及许多纵行传导束。

(1)脑桥被盖的传导束:

①内侧丘系:是一横扁椭圆形纤维束,位于脑桥被盖与基底之间。传导上半身深部感觉与精细触觉的纤维位于内侧部,传导下半身的纤维位于外侧部(内上外下)。脊髓丘脑束紧接于其外端。

②内侧纵束∶位于第四脑室底灰质层的深面,中线的两侧,顶盖脊髓束的背侧部。

③顶盖脊髓束∶位于内侧纵束的腹侧部。

④背侧纵束∶位于第四脑室底壁脑室膜的深面,紧靠中线的两侧,内侧纵束的背侧部。

⑤中央被盖束∶位于被盖的中央部,其纤维较弥散,经行于脑桥网状结构中。

⑥红核脊髓束∶位于脑桥被盖的腹外侧,脊髓丘脑束的背侧。

⑦脊髓小脑前束∶在红核脊髓束的外侧,它上升到脑桥上段绕结合臂外侧,向后经前髓帆进入小脑。

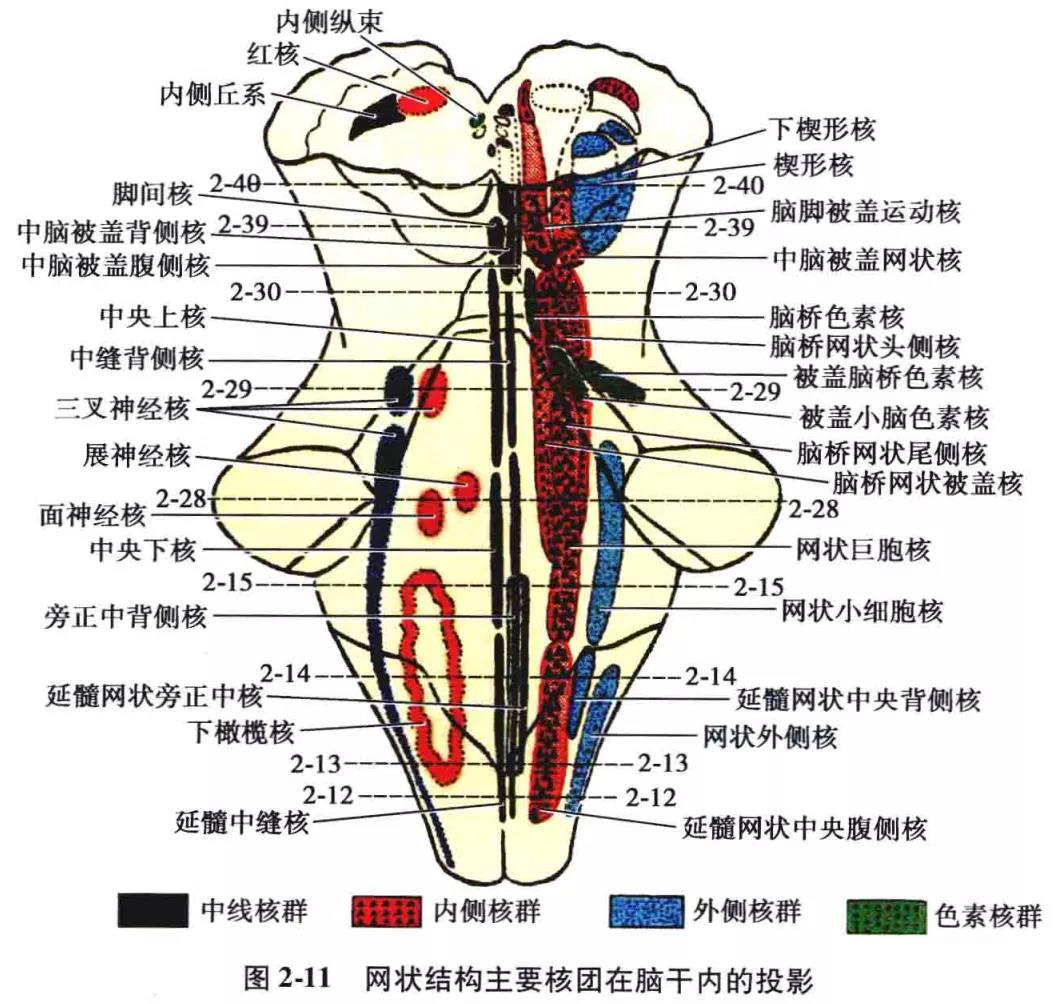

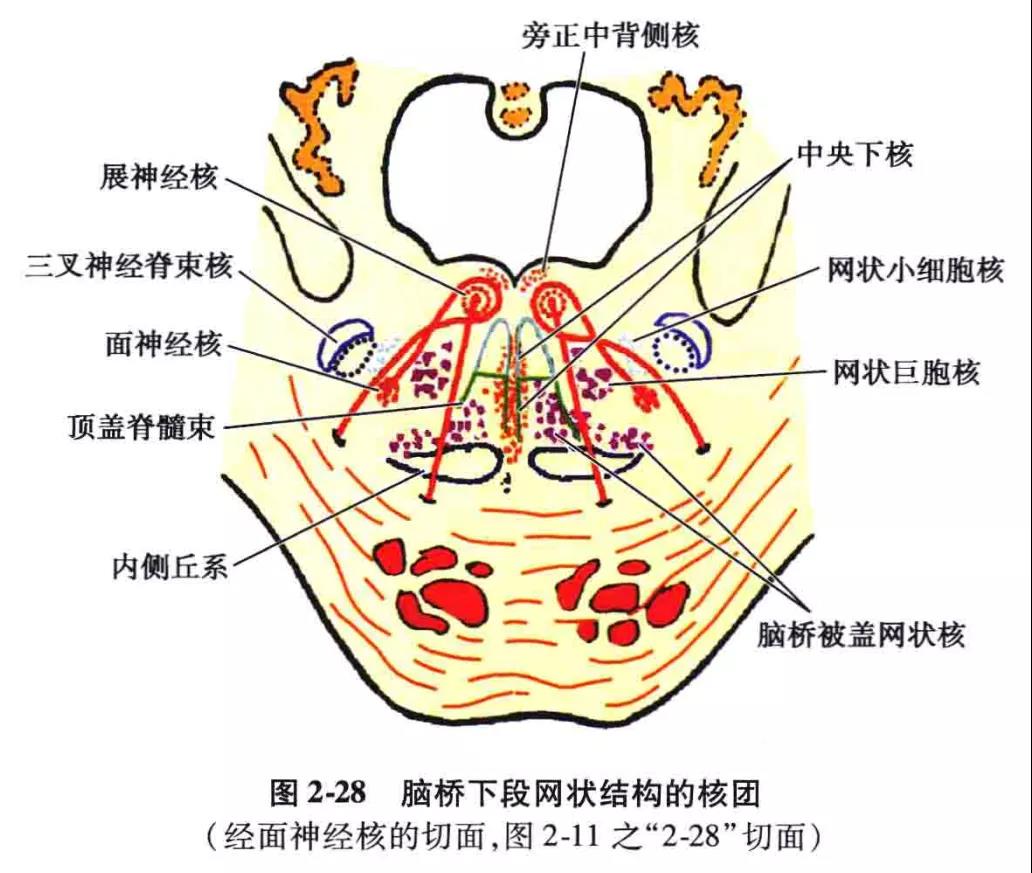

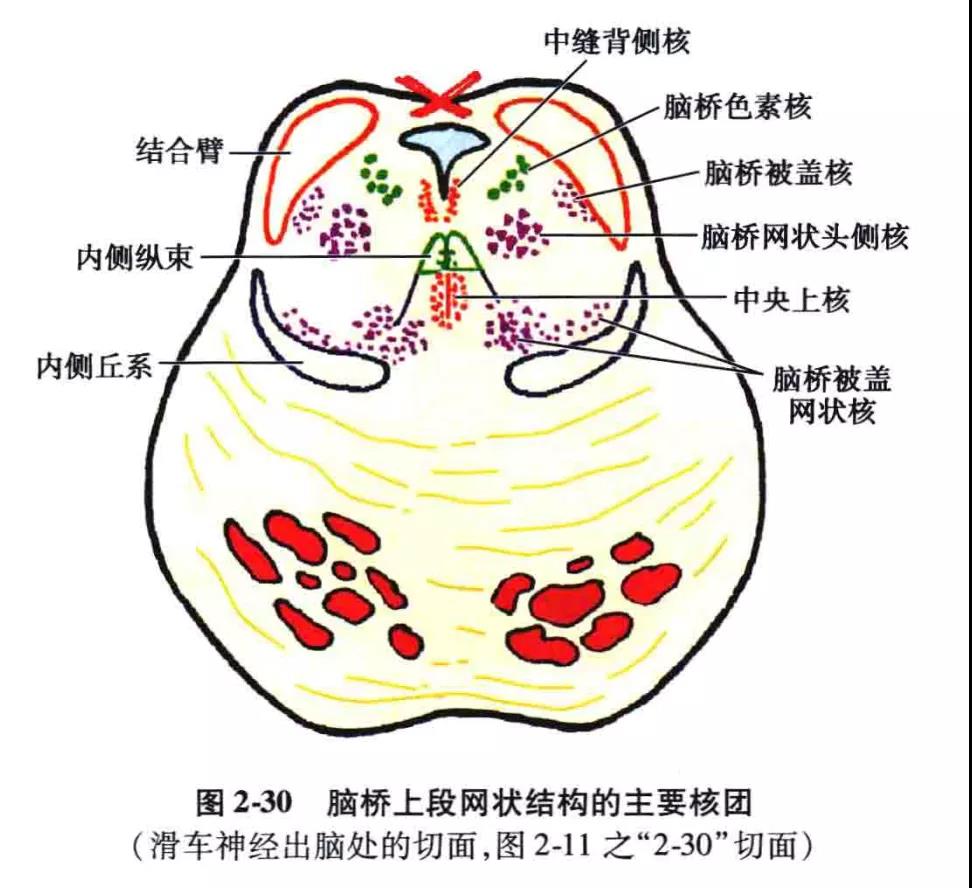

(2)脑桥网状结构的核∶

脑桥网状结构位于脑桥被盖中央部,内侧丘系的背侧,它包括下列各网状核。

①脑桥尾侧网状核∶位于脑桥下部,向上可达三叉神经运动核的高度。

②脑桥嘴侧网状核∶位于脑桥的上部,其上端伸入中脑尾侧部,其中一部分大细胞的轴突组成不交叉的网状脊髓束;另一部分大细胞的轴突在中央被盖束内上升,终于丘脑的板内核群。

③小细胞网状核∶位于脑桥尾侧网状核的外侧。

④脑桥被盖网状核∶位于被盖的腹侧部,内侧丘系的背侧,其纤维全投射到小脑(蚓部、半球)。

⑤旁正中背核(圆隆起核)∶位于脑桥内侧隆起的脑室膜下。

⑥中央上核(缝际核)∶位于脑桥被盖网状核的背侧,中缝的两侧,在菱脑峡部最明显。

⑦缝际背核∶位于内侧纵束的背侧,中线的两侧。向上移行于中脑的被盖背侧核。

⑧脚桥被盖核∶位于结合臂的外侧,其上端伸入中脑尾侧部。此核接受来自中央前回和苍白球的纤维。

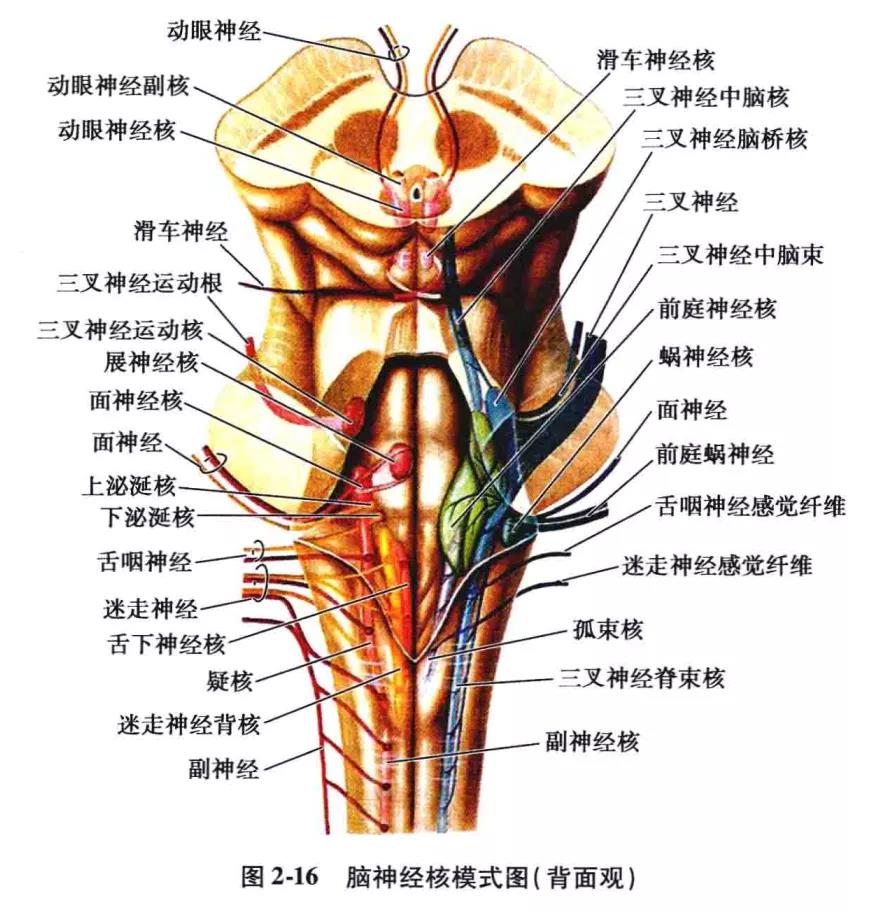

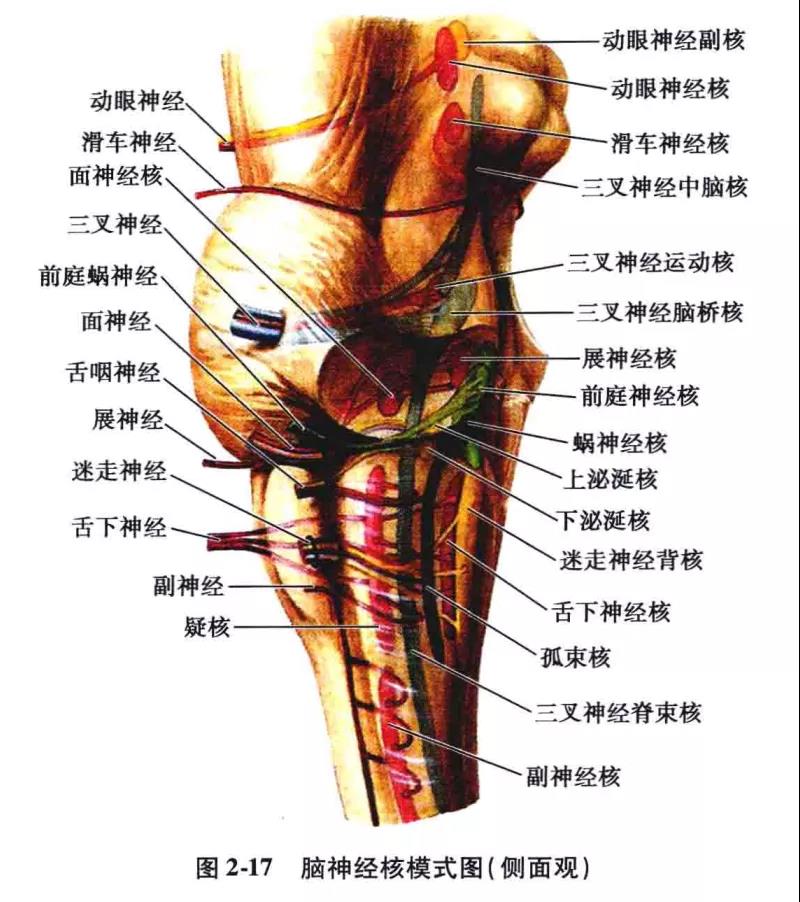

(3)脑桥脑神经及其核 :

①位听神经及其核:

位听神经包括蜗神经和前庭神经两部分,均属于特殊躯体感觉神经。蜗神经传导来自耳蜗的听觉冲动;前庭神经传导来自椭圆囊、球囊和半规管的冲动,以维持平衡、姿势和肌张力。听神经出内耳道进入脑桥小脑角,沿脑桥尾侧缘分别进入脑干。

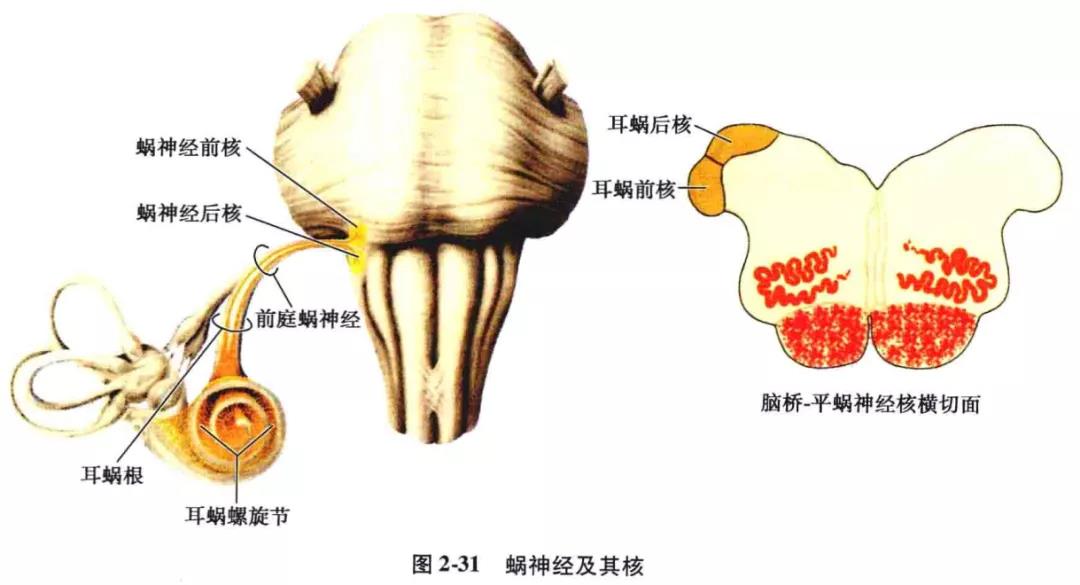

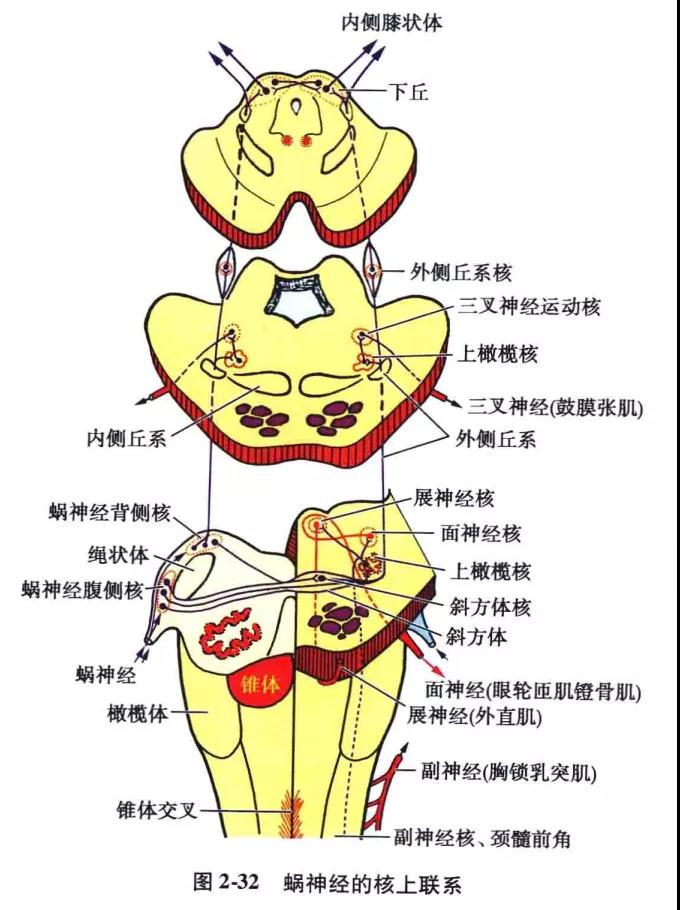

A.蜗神经及其核∶蜗神经为传导听觉的感觉神经,起源于内耳的耳蜗,与前庭神经合成位听神经。其纤维来自螺旋神经节的双极细胞,于前庭神经的外侧稍尾侧进入脑干,终于蜗神经前(腹)核和后(背)核。蜗神经核位于脑桥与延髓交界处,附着在绳状体表面。蜗神经核包括腹(前)、背(后)两个核,其中蜗神经腹侧核在绳状体的前外侧,蜗神经背侧核在绳状体的后外侧。上述两个蜗神经核的背侧部主要接受来自蜗底部传导高音的纤维,两个蜗神经核的腹侧部则接受来自蜗顶部传导低音的纤维(背底高,腹顶低)。

蜗神经核与前庭神经核之间有一定距离,因而脑干内的小病灶可只影响蜗神经核而前庭神经核不受损害,产生耳蜗前庭分离性感觉障碍,即只有听力障碍而无前庭系统的症状。这与位听神经损害时产生的听力与前庭功能合并障碍不同。但是脑干内较大病灶往往可以侵犯邻近的结构,而出现相应结构的症状体征。

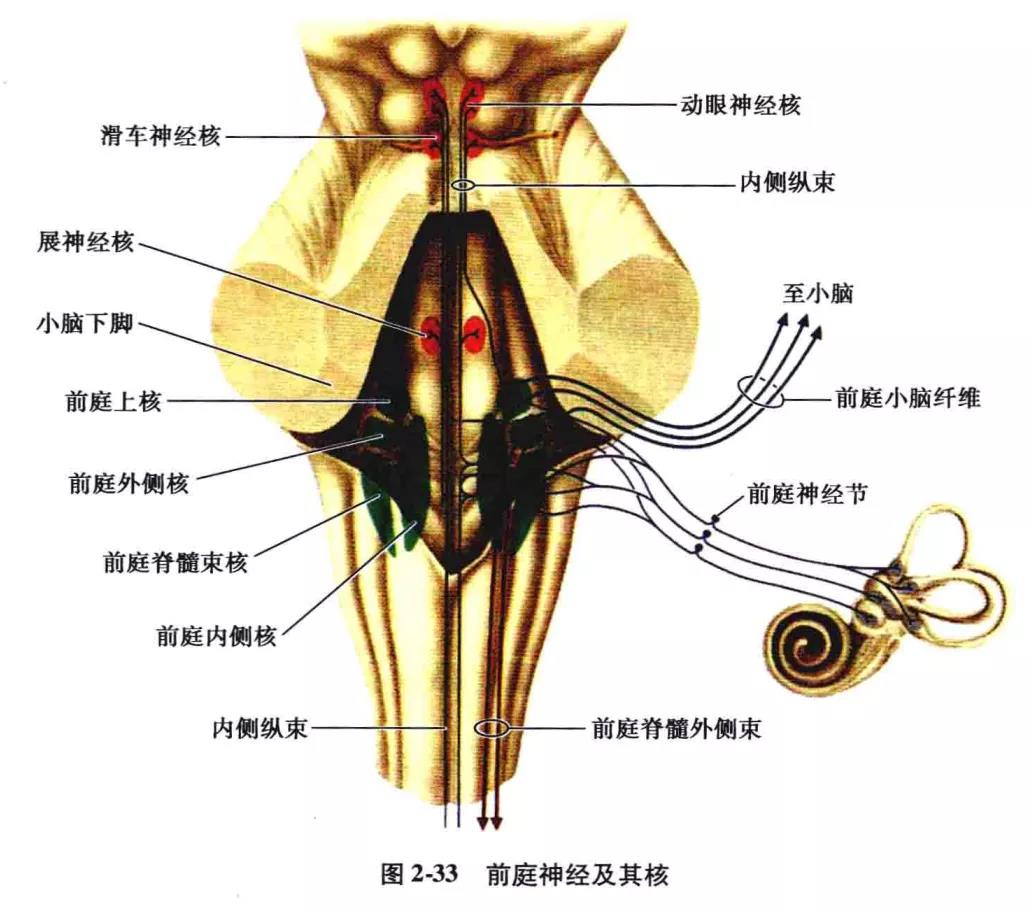

B.前庭神经及其核∶前庭神经为传导人体位置和平衡觉的感觉神经,其神经节(前庭神经节)位于内耳道底,由双极神经元的胞体组成。其树突分布于内耳的前庭器官。其轴突组成前庭神经,与听神经和面神经同经内耳道入后颅窝,于脑桥小脑角处入脑。前庭神经入脑后,于绳状体与三叉神经脊束之间向后行,除一部分纤维直接进入小脑外,其余纤维都分为升、降支。升支较短,主要止于前庭内侧核及前庭上核;降支较长,止于前庭外侧核和前庭脊束核。

前庭内侧核∶为各核中最大者,占菱形窝前庭区的大部分,包括延髓上部和脑桥下部,即下起薄束核上端高度,上至展神经核平面。在横切面上,此核略呈尖端向内的三角形。其腹外侧邻近孤束及其核,背侧部邻近第四脑室底,外侧与前庭神经脊束核及外侧核毗邻。此核主要由中、小型细胞组成。

前庭外侧核∶在内侧核的外侧,主要位于脑桥内,下端与前庭神经脊束核相续,上端可达展神经核高度,内侧邻接前庭神经内侧核,外侧邻接小脑下脚,腹侧与网状小细胞核相邻。此核由多极的大型神经元组成。前庭上核∶位于外侧核的嘴侧和背侧,第四脑室底和侧壁相移行处,核的背侧以结合臂为界。此核主要由中型细胞组成。前庭脊核∶此核位于绳状体的内侧,内侧核的外侧,其下端始自薄束核之上方,上端可达前庭神经根入脑处。由前庭神经纤维降支组成的前庭脊束主要终止于此核。此核由中、小型细胞组成。

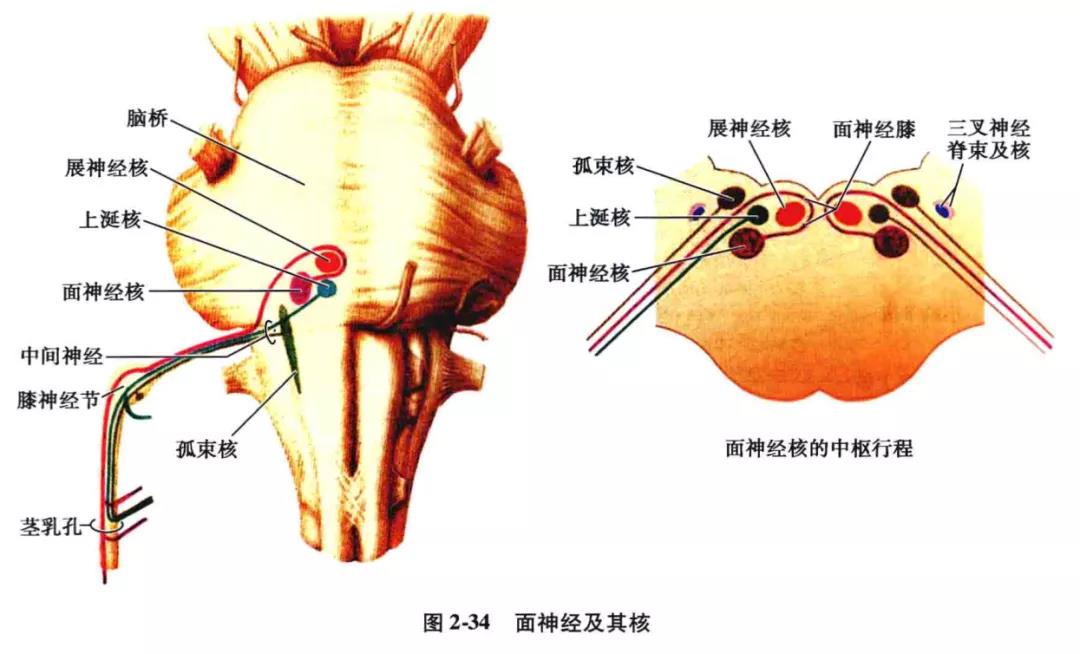

②面神经及其核:

面神经是一混合神经,包括∶

①特殊内脏传出纤维,始于面神经核,分布于表情肌;

②一般内脏传出纤维,始于上涎核,终于副交感神经节;

③特殊内脏传入纤维,来自舌前 2/3 味蕾,其胞体位于膝神经节,其中枢突终于孤束核的嘴侧部。此部纤维与一般内脏传出纤维合成中间神经;

④也有少量分布于耳廓的一般躯体传入纤维,其胞体位于膝神经节,其中枢突终于三叉神经脊束核。

A.面神经核群∶主要包括面神经核、脑桥泌涎核和孤束核,此外,三叉神经脊束核也与面神经有联系。面神经核位于脑桥下段被盖部的腹外侧区,展神经核的前下方,三叉神经脊束核的前内侧,柱长约4 mm,由典型的多极神经元胞体组成。面神经核尚可分为若干亚核,即面神经腹、背侧核和副核。面神经背侧核发出的纤维支配额肌、眼轮匝肌和皱眉肌等;面神经腹核又由几个细胞群组成,自内向外,可能依次支配颈阔肌、耳周肌、口轮匝肌及其他面肌;面神经副核位于上述二核的背内侧,由此发出的纤维可能支配在种系上较古老的肌肉,如镫骨肌、茎突舌骨肌和二腹肌后腹等。

但也有与上述意见相反的记载,即认为面神经腹侧核支配面上部肌肉,背侧核支配面下部肌肉。

面神经核发出的纤维先向后内方至展神经核的内侧,折向上行,至展神经核的上端水平向外,然后又行向前外下方,于脑桥小脑角处出脑。面神经核的纤维包绕展神经核的部分,称为面神经内膝,面神经丘即由此得名。因而面神经丘部的病变,可同时损伤展神经核和面神经膝,从而产生同侧外直肌和表情肌瘫痪的症状。

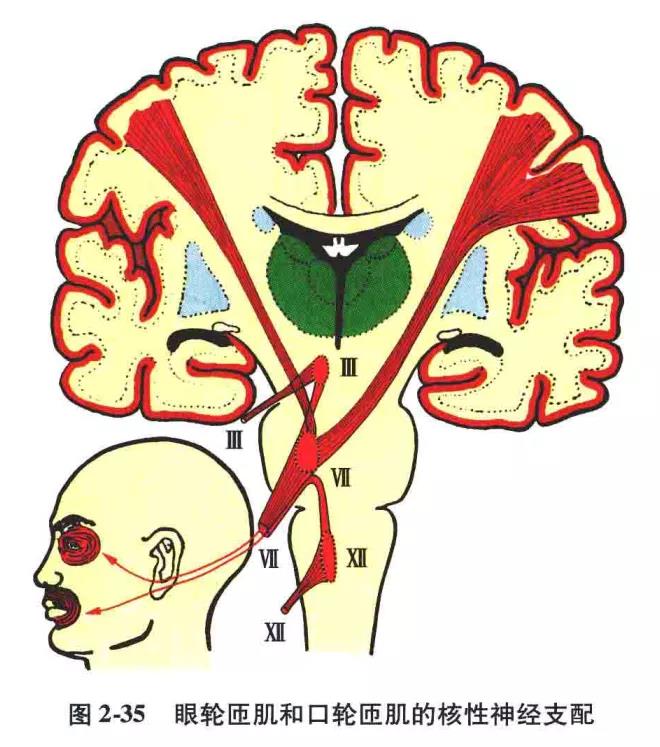

眼轮匝肌和口轮匝肌除受面神经核发出的纤维支配外,还分别受动眼神经核(外侧核)和舌下神经核的控制,一般认为由动眼神经核发出的纤维在脑干内下降,经面神经核(背侧核)和面神经到达眼轮匝肌;由舌下神经核发出的纤维,则在脑干内上行,也经面神经核(腹侧核)和面神经至口轮匝肌。

因此,当动眼神经核或舌下神经核有病变而面神经核未受累时,除出现眼肌和舌肌麻痹外,尚可有眼轮匝肌或口轮匝肌的不完全麻痹。

B. 脑桥泌涎核∶又名上涎核。属于副交感性核,位于脑桥下端的网状结构中,面神经核的背内侧,内侧丘系的背外侧,其上端可达脑桥中部,向下与下涎核相连。其发出的节前纤维控制舌下腺、颌下腺的分泌。

C.孤束核:为内脏感觉核,位于延髓第四脑室底灰质的内侧部,迷走神经背核的外侧,其上端较膨大,接近脑桥下界;下端略粗,伸向第四脑室下端。传导舌前 2/3 味觉的面神经感觉纤维入脑后下行,组成孤束的一部分,并以侧支和终支终于孤束核的上段,所以孤束核的上段也叫味觉核。

D.三叉神经脊束核∶传导外耳皮肤的躯体感觉纤维,经面神经入脑后,下行于三叉神经脊束内,在楔束的前方,占脊束的后部,终于脊束核。

③展神经及其核∶

展神经为躯体运动神经,支配外直肌,但也可能含有外直肌的本体感觉纤维,其感觉神经元的胞体沿展神经根排列。展神经核属于躯体运动核,长约3 mm,位于脑桥被盖中下部,内侧隆起外侧部,即面丘的深方,内侧纵束的外侧。展神经核被面神经核发出的纤维所环绕,因而展神经核区的病变,除展神经核受损外,必然还有面神经纤维的损害,使展神经核性麻痹及面神经核下麻痹同时存在。

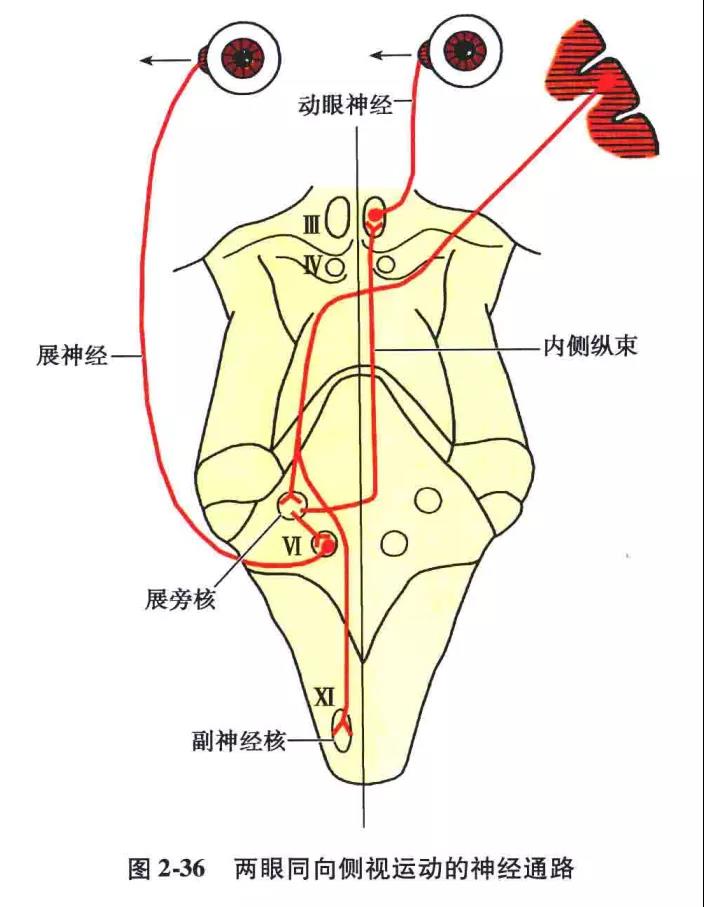

在展神经核的背侧部,脑室膜的下方,由较小的细胞组成几个小团状细胞群,称为旁展神经核或副展神经核。其轴突发出侧支终于展神经核,并经内侧纵束和网状结构终于对侧动眼神经核的腹侧核(内直肌核),旁展神经核的作用是协调两眼球的侧方运动,即能使两眼都向同侧转动。

因此,展神经核区的病变,也往往损害邻近的旁展神经核,这样,不但使同侧外直肌麻痹,而且不能使两眼向病侧注视,结果两眼向对侧凝视。但是,近年来对于是否存在旁展神经核提出了疑义,认为外侧同向运动中枢的位置仍然不清,可能位于网状结构内。由此中枢发出的纤维穿行同侧展神经核区,并交叉进入对侧的内侧纵束(Affi等,1980)。这些纤维联系着同侧的展神经核及对侧的内直肌核。

由于在展神经核至动眼神经核之间的一段内侧纵束里,既有协调眼肌运动核的核间纤维,又有前庭眼肌核纤维,所以在这个节段内损伤内侧纵束时,常造成核间性眼肌麻痹。

在展神经核上方损伤内侧纵束,可出现前核间性眼肌麻痹,如损伤双侧内侧纵束时,其表现为∶

①双眼外侧同向运动障碍,即侧视时,同侧眼球能外展,但对侧不能协同内收。这是由于损伤了联系内直肌运动核的同向运动纤维所致。

②处于外展位的眼球表现有水平性眼球震颤(机制不清)。

③会聚运动可能减弱,但不会消失。如果只损伤一侧,表现为向对侧凝视时,出现同向运动障碍(病侧眼不能协同内收),外展位的眼表现有眼球震颤。在展神经核下方损伤内侧纵束时,引起后核间性眼肌麻痹。如为双侧损伤,表现为双眼不能做外侧同向运动,即眼的内收和外展均受限。这是由于损伤了联系展神经核与内直肌核的同向运动纤维。

由于同向运动纤维穿行展神经核区,故当一侧展神经核(区)损伤后,不仅发生伤侧眼不能外展,而且在向伤侧凝视时,健侧眼也不能协同内收(即不能向伤侧做同向凝视),这与展神经单独损伤的症状不同。

④三叉神经及其核∶

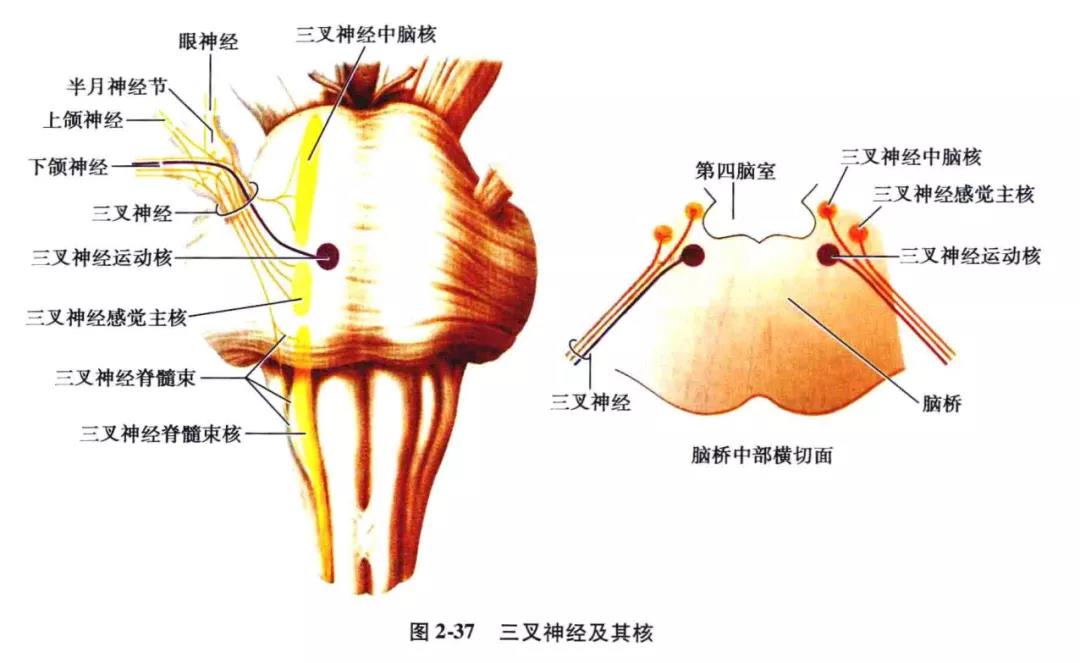

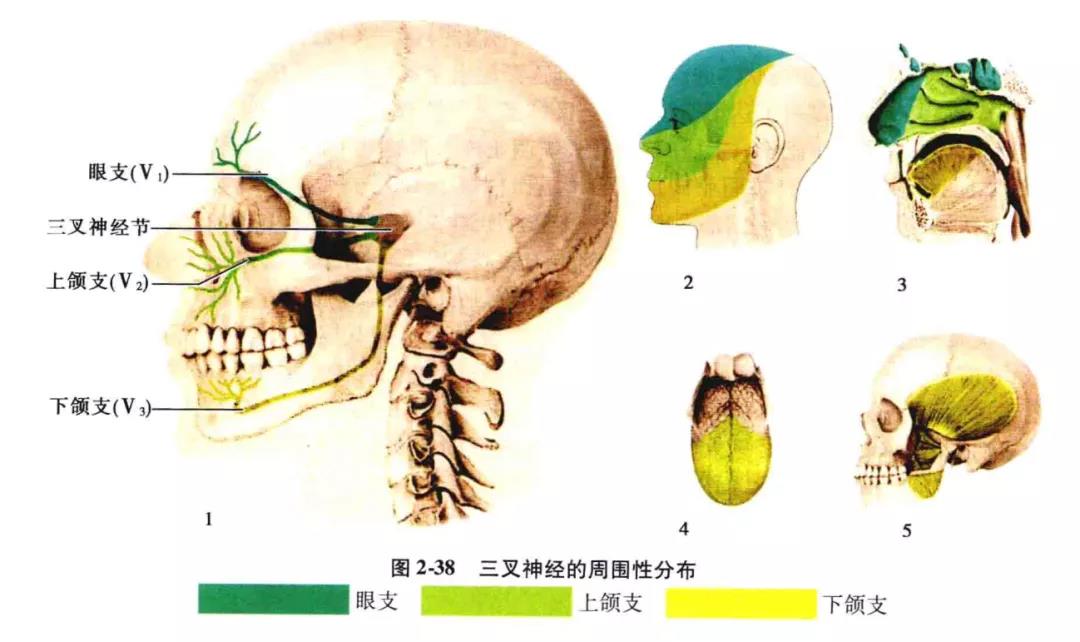

三叉神经为混合性神经,包括∶一般躯体传入纤维,其胞体位于半月神经节,其周围突起分布于面部、口腔、鼻腔和脑膜;中枢突起组成感觉根,穿脑桥臂进入被盖,传导触觉的纤维分为短升支和长降支,升支止于感觉主核,降支终于脊束核;传导痛、温觉的纤维则不分升、降支,入脑后与触觉纤维的降支共同下行,组成三叉神经脊束;特殊内脏传出纤维,始自三叉神经运动核,其轴突组成运动根,分布于咀嚼肌;在运动根内还有一部分传入纤维,传导来自咀嚼肌的本体感觉冲动,其胞体位于三叉神经中脑核。

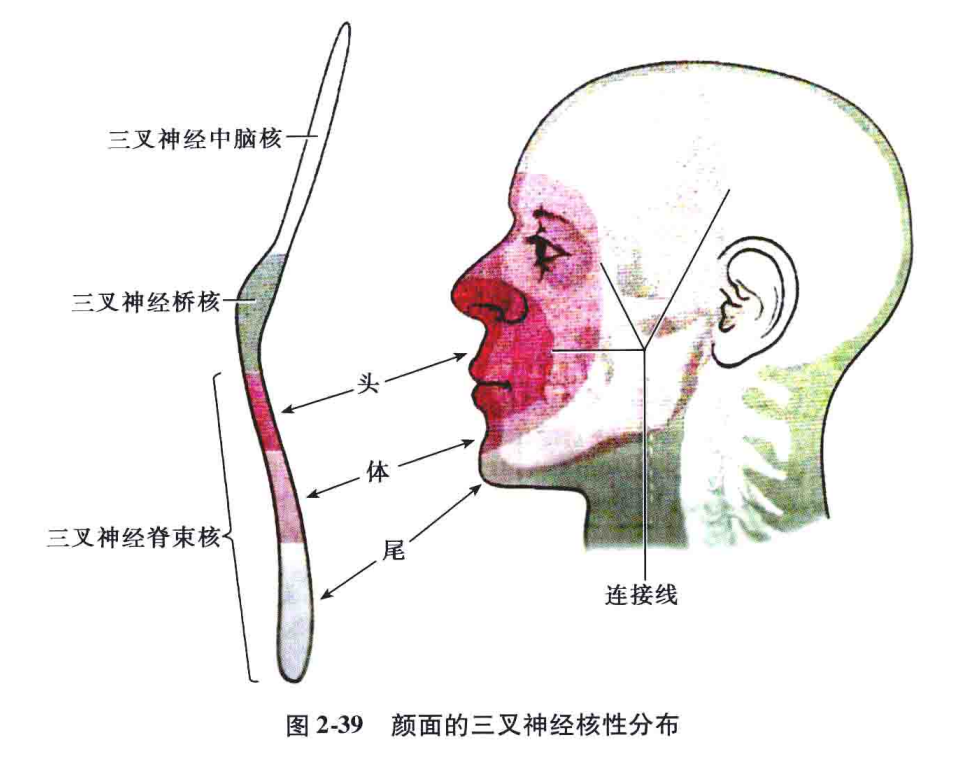

A.三叉神经脊束核∶此核位于三叉神经脊束的内侧,是三叉神经感觉主核向下的延续,在延髓上段脊束核隐于绳状体的深面,向下即逐渐浅出至灰小结节深方,最后与脊髓的胶状质相连,脊束核的下端可下达第四颈节。三叉神经脊束核自上而下又分为上(嘴侧)、中(极间)和下(尾侧)三段(或三个亚核);上段叫首侧核(嘴侧亚核),自感觉主核下端至延髓下橄榄核上1/3平面;中段称中极核(极间亚核),相当于下橄榄核上1/3 与闩部之间的高度;下段为尾侧核(尾侧亚核),上起延髓闩部平面,下至脊髓第四颈节。下颌神经、上颌神经和眼神经分别依次投射至脊束核的背侧、中间和腹侧部。

脊束核的下段(尾侧)司痛、触觉,但临床的证据表明它与痛觉关系更密切。临床研究认为脊束核的尾侧亚核与面部皮肤间有一种"洋葱皮"样的定位关系,即面部中央区( 口鼻周区)的传入纤维投射至尾侧亚核的上段,面部周围区(顶区、耳前区及下颌支区)的传入纤维投射到尾侧亚核的下段,而中间带的传入纤维则依次投射至尾侧亚核的中段。有人认为这种临床观察与解剖研究的结果相互矛盾。但是 Kunc 提出了协调的解释;三叉神经三大分支中来自面中央区的纤维按背腹向的次序止干尾侧亚核的上段,中间区的止于中段,面周区的则止于下段。

B.三叉神经脑桥核:此核又称感觉主核,位于脑桥中部被盖的背外侧区,与脊束核的上端相续,向上延伸到三叉神经运动核上端的稍下方。根据临床病理推测,此核大概与头面部触觉,尤其是精细触觉和深部感觉有关。

C.三叉神经中脑核∶又名三叉神经副核,在感觉主核的上端向上延伸至中脑上丘的上端,它是一个狭长而松散的核团。在横切面上,它位于第四脑室上部及中脑中央灰质的外侧,其腹侧部与蓝斑的细胞相混。此核主要由大型假单极神经元的胞体组成,类似脑、脊神经节的细胞。其突起合成三叉神经中脑束(根),下降到脑桥,以侧支终于三叉神经运动核;其终支出脑后成为运动根的一部分,主要分布于咀嚼肌、牙和硬腭,执行本体感觉功能。有人认为面肌、眼肌和舌肌的本体感觉也与中脑核有关。

D.三叉神经运动核:又名咀嚼核,位于三叉神经感觉主核的腹内侧,其上、下界均略高于三叉神经桥核。该核由典型的大、中型运动神经元组成,其轴突组成三叉神经运动根,沿感觉根的内侧出脑,经半月神经节的后方加入下颌神经。运动核与三叉神经中脑根的侧支,组成两个神经元的牵张反射弧,也与两侧三叉神经二级纤维组成感觉反射弧,这些反射控制咀嚼运动。运动核还接受两侧皮质脑干束的纤维,以执行咀嚼、语言等随意运动。

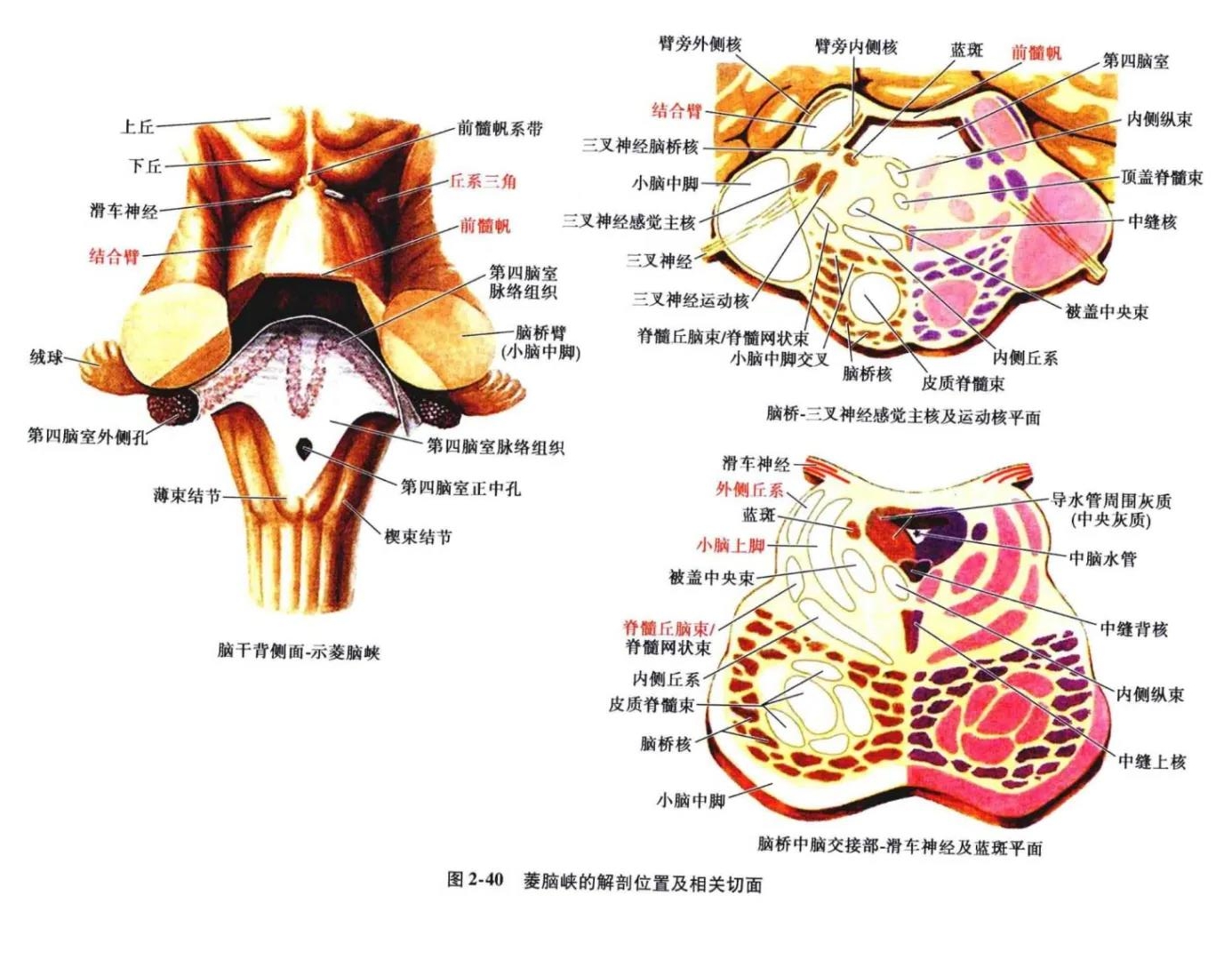

3.菱脑峡:

菱脑峡是指脑桥上部与中脑的移行区,因其为脑干的一个狭窄区故称峡。包括前髓帆、丘系三角和结合臂等部。在横切面上也可以区分为顶部、被盖和桥底部。

前髓帆位于菱脑峡的顶部,由薄层白质组成。在前髓帆嘴侧部内可见滑车神经根纤维交叉。在被盖部中央灰质的外侧缘,可见三叉神经中脑根或核,在中脑核的腹侧,三叉神经感觉主核的嘴侧有较大的蓝斑或脑桥色素核,有人认为蓝斑是脑桥上部的呼吸调节中枢。在桥底部内可见锥体束被横行纤维分为若干小束。第四脑室上端的侧壁和底壁的灰质,向上移行于中脑的中央灰质。

丘系三角,大部由被盖外侧部的外侧丘系组成,内侧丘系位于被盖的腹外侧部,内、外侧丘系之间有脊髓丘脑束通过。临床上有时在此处切断脊髓丘脑束和三叉神经二级束,以解除顽固性疼痛。

结合臂由进、出小脑的纤维组成,入小脑的纤维数量很少,主要为脊髓小脑前束、三叉小脑纤维和顶盖小脑纤维等。小脑上脚的主体为出小脑的纤维,起自小脑齿状核和栓状核,出小脑后先在脑桥上部构成菱形窝上半部的侧壁,继而伸入被盖的腹内侧区进行交叉(即小脑上脚交叉),交叉后的纤维大部分上行进入中脑,部分纤维终于红核,其余纤维继续上升终于丘脑腹外侧核。有些纤维在网状结构中上行和下行,终于脑神经运动核。

来源:神经病学医学网(玄之玄整理)

查看更多