查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

院外心脏骤停(OHCA)可疑心脏原因发生率在15-149/10万*年,院内的生存率为1%-31%。早期死亡患者绝大多数是难治性循环性休克,后期死亡率的三分之二与严重的神经系统损伤有关。目前OHCA后的预后有所改善,但轻微认知功能障碍的发生率增高2-3倍,仅有10%的存活者伴随神经系统后遗症,需要日常生活帮助。截至目前,在PubMed上可以检索到类似文章接近1000篇。尽管目前最适宜的目标体温仍然不确定,复苏后治疗仍然是一项非常重要的指标,并在2015年欧洲重症医学会(ERC-ESICM)复苏后治疗指南中TTM被强烈推荐。OHCA后TTM的许多方方面面都值得更进一步的临床研究,本文也将重点阐述。

温度的病理生理变化及影响

OHCA中的缺血性心肌损害与脑部病理生理改变很多方面都很相似,但是经常伴随有冠状动脉疾病。恢复自主循环(ROSC)会通过再灌注损伤加重心肌损害,包括血管开放但是无血流灌注/内皮功能障碍。最终,心肌顿抑可能成为难治性低心排状态。

心脏骤停通过复杂的机制导致神经系统损害,影响大脑缺血,包括糖代谢失常,兴奋性中毒,细胞内钙超载,以及由活性氧、细胞因子、金属基质蛋白酶和其他前炎症调节因子等诱导的炎症反应,并诱导细胞凋亡。血脑屏障的完整性受到影响,在脑灌注恢复后导致脑水肿,特别是缺血后充血反应中。这些病理生理变化有必要通过动物模型给予治疗研究。体温每下降1℃,脑部糖代谢会下降5-8%。温度降低意味着供应依赖性需氧代谢的降低。低温治疗可以减少细胞内钙聚积、前炎症因子反应和凋亡,通过水通道蛋白表达的降低,细胞内水分减少。相反,高热会通过激活上述提到的通路而加重神经系统损伤。

通过在特定条件下低温治疗对于神经系统的保护作用还不能很好的对心脏骤停的患者作出解释。临床心脏骤停患者的异质性也提示可能许多混合因素,如无灌流及低灌流的易变性,之前存在的心脏和神经系统合并症等都有可能会掩盖TTM的益处。而低温治疗的副作用在实验模型的研究中也有报道,发热通常会被视为心脏骤停后综合症的症状之一,在没有接受TTM治疗的OHCA患者有一半以上的患者出现发热。

目前TTM的应用和正在进行的研究

一篇有关六项临床研究(1412名参与者)的系统综述文章发现,相比于没有接受体温管理的患者,诱导亚低温治疗可以改善OHCA后神经功能结局。三分之二的研究人群来源于2013年的TTM研究,在OHCA后昏迷病人,比较目标温度33℃vs36℃。TTM研究发现两组生存率没有差异。2015年ERC-ESICM指南推荐持续控制体温范围32-36℃至少24h,如果是发热,则至少持续72h。维持目标体温36℃仍然需要积极地体温控制。最近Melbourn的一项实验前后评估研究资料显示,当目标温度从33℃升至36℃时,会导致更差的临床结局。

几项动物实验和临床研究也提出,在心源性休克中,亚低温可以改善血流动力学状态,但是这种情况是经常被排除在TTM队列之外的。以检测肌钙蛋白T来评价心肌损害,通过比较33℃24h和48h TTM,两者结局之间没有明确的区别。

为了理解心脏骤停后的目标体温,从心脏骤停开始直到评估预后时刻,连续性评价干预措施十分重要。有人认为,即使是作为心脏骤停中的干预措施,低体温TTM开始越早效果越明显。将院前低温管理与标准院内TTM 34℃下管理相比较并无明显改善。最近两项多中心研究也针对心脏骤停期间低温和院内TTM进行了比较研究。第一项研究中,无论是作为主要研究终点的24h神经元特异性烯醇化酶浓度,还是作为次要研究终点的炎性标志物和临床结局,两组间均无差异。第二项研究中,在那些可电击复律心律患者,在心脏骤停期间应用血管内冰盐水静脉低温治疗并不能改善出院生存率,且降低ROSC比例。一项应用鼻内装置(NCT01400373)作为心脏骤停期间TTM的研究尚未报道其数据。血管内降温与经皮肤表面降温至33℃并维持这一温度,在临床结局比较上没有差异,尽管血管内降温仪器在TTM过程中仅有很微小的体温波动。低温TTM效果可能取决于目标体温,并且目前一项临床研究(不在指南内的32-36℃范围),将31℃和34℃作为目标体温管理进行比较,并正在针对死亡率以及不良神经功能结局进行为期6月的研究(NCT02011568)。维持TTM时限的不同也会对临床结果产生不同的影响,目前正在进行的一项研究是在33±1℃目标管理下维持 24h与48h,比较OHCA后6个月神经功能结局的差异。

TTM下一步怎么做?

目前的研究证据主要基于TTM治疗方案,36℃体温与无温度控制作为对照。TTM2 系列研究(NCT02908308)是一项国际、多中心、平行对照研究,目的在于比较TTM在33℃与标准温度治疗(37.5 ℃)的差异,有望在2017年开始招募患者。这项研究将有可能决定是否在成年人中单纯避免发热可以产生与亚低温33℃处理相同的作用。研究显示,在昏迷儿童、院外心搏骤停存活或者院内心搏骤停的患者,随访一年后,与正常体温控制治疗相比较(TTM在36.8℃),TTM在33℃时不能为存活率以及良好的神经功能预后方面提供任何益处。

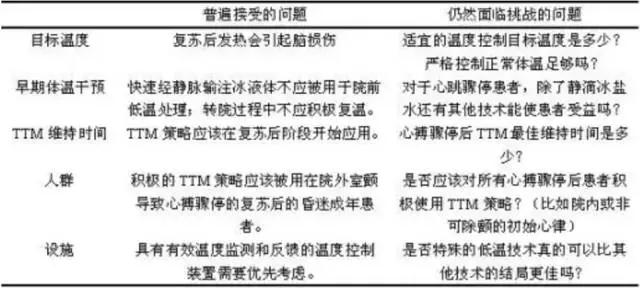

有关心脏骤停的结局和流行病学的多变性也提示我们进行任何一种干预措施,即使不考虑它的益处,在不同医疗环境下也不一定同样有效。CA之后的TTM只是对于CA患者复苏后多方处理的一个部分。细致的床旁温度管理工作通常会改善整体处理措施的效果。正在进行的和未来的研究无疑将会改善对于心脏骤停患者的治疗并致力于持续改善预后。目前能被临床医师普遍接受的TTM治疗策略及仍然存在疑问的治疗策略,列于表1中。在临床实际工作中,当处理心脏骤停后昏迷患者(院外或院内)时,许多临床医师的目标仍然是在ROSC后将目标温度维持在33℃ 或 36℃ 并持续24 h,并且积极控制发热至少在ROSC后72h(完)。

表1 TTM治疗策略:普遍接受的和仍然面临挑战的问题

作者:许静 |火凤凰翻译组出品

来源:急诊医学资讯

查看更多