查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

一、概述

药物性肝损伤(drug-induced liver injury, DILI)是指药物或其代谢产物引起的肝细胞毒性损伤或肝脏对药物及代谢产物的过敏反应所致的疾病。由抗菌药物引起的肝损伤,即为抗菌药物相关性肝损伤。

DILI的年发病率估计为每10,000~100,000例处方药使用者中有10~15例。DILI约占所有急性肝炎病例的10%,在美国也是急性肝衰竭最常见的原因。DILI也是药物撤出市场最常见的原因。研究表明,临床试验中每发生10例ALT升高(>正常上限的10倍),该药物被广泛使用后就会发生1例更为严重的肝损伤。尽管抗菌药物相关性肝损伤的发生率仅为1/10万~10/10万,但它在DILI中的比例是最高的。在中国、美国、西班牙、瑞典的发生率分别占DILI的42.4%、45.5%、32%、27%。

二、机制

肝脏负责对进入体内的大多数药物和毒素进行选择性摄取、浓缩、代谢和排泄。虽然有些母体药物可直接引起肝毒性,但一般是这些化合物的代谢物引起了DILI。这些化合物由多种可溶性酶和膜结合酶处理,尤其是与肝细胞内质网相关的酶。每种药物都有其特有的酶处理途径来进行生物转化,涉及1种或多种酶系统。人们日渐认识到药物代谢的遗传变异是DILI发生的因素之一。饮酒等环境因素也可能改变药物和毒素的体内处理过程,不过相关信息还不太明确。

1.药物直接损伤肝脏

药物对肝细胞的损伤作用无选择性,主要由药物本身或代谢后的有害物质导致组织坏死、细胞凋亡;或代谢产物与肝细胞蛋白质结合,诱发免疫损伤;或药物作用于胆小管上的转运蛋白,引起胆管阻塞、胆汁淤积。随着胆汁淤积的加重,胆汁酸盐的毒性作用引发肝细胞损伤。特点:可预测性,剂量依赖性,首次应用肝毒性物质和发生肝损伤之间的间隔常是固定和短暂的,暴露人群中肝损伤发病率高。代表药如大环内酯类。

2.特异性肝损伤

(1)代谢性特异质性肝损伤:本类损伤机制与特异质个体对某种药物的代谢或分布途径异常有关,主要因药物代谢酶或其他酶类的遗传多态性造成代谢能力低下,致有害物质蓄积而发病。特点:遗传代谢缺陷,不可预测性,对大多数人安全,仅发生在某些特异体质人群,可有家庭聚集现象,与用药剂量和疗程无关。代表药物如磺胺类。

(2)免疫特异质性肝损伤:本类损伤是药物的部分活性代谢产物作为半抗原或模拟分子触发多种炎症机制造成的,某些药物在肝药酶作用下转化为有毒产物导致肝细胞坏死,并激活肝内天然免疫细胞,释放大量的炎性递质,引起肝脏损伤,同时药物还可通过获得性免疫反应引起肝组织损伤。特点:不可预测性,仅发生在某些特定人群或有家族聚集现象,与用药剂量和疗程无关,具有免疫异常的相关特征,可伴有肝外组织器官损伤的表现。代表药物如青霉素类、头孢菌素类、氟喹诺酮类等。

三、分型

1.根据病程分型

(1)慢性药物性肝损伤:药物性肝损伤发生6个月后,血清ALT、AST、ALP及TBIL仍持续异常,或存在门静脉高压或慢性肝损伤的影像学和组织学证据。

(2)急性药物性肝损伤:在临床上,急性药物性肝损伤占绝大多数,其中6%~20%可发展为慢性。有研究显示,急性药物性肝损伤发病3个月后约42%的患者仍存在肝脏生化指标异常,随访1年约17%的患者仍存在肝生化指标异常。胆汁淤积型药物性肝损伤相对易于进展为慢性。

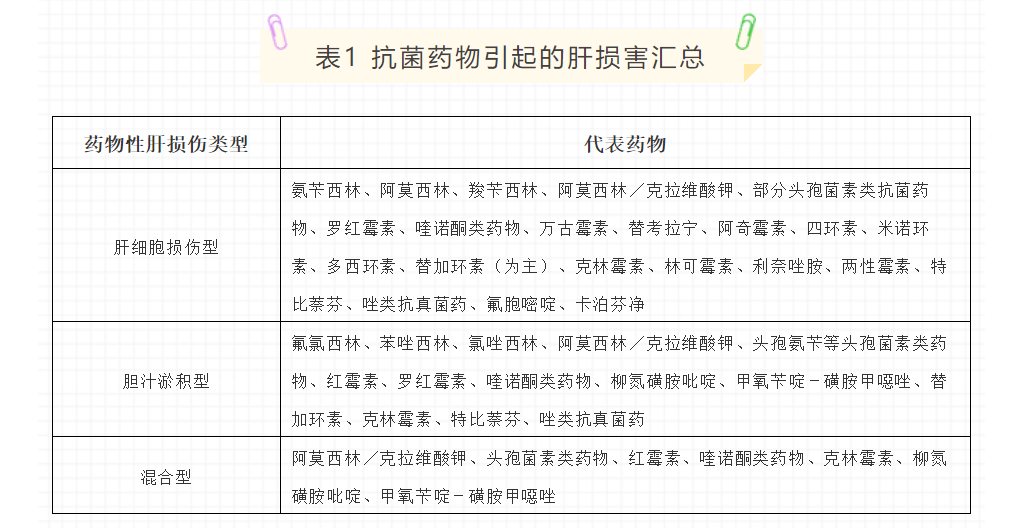

2.根据肝细胞受损情况、谷丙转氨酶(ALT)与碱性磷酸酶(ALP)及其比值R,R=(ALT实测值/ALT上限值)/(ALP实测值/ALP上限值),将药物性肝损伤分为肝细胞损伤型、胆汁淤积型、混合型。

(1)肝细胞损伤型:临床表现类似病毒性肝炎,可有乏力、纳减、上腹不适、恶心、呕吐、黄疸、尿色深等前驱症状,ALT水平显著升高,胆红素有不同程度的升高,常于停药后1~2个月恢复正常。其诊断标准为ALT≥3倍上限值,且R≥5。代表药物:四环素类、曲伐沙星等。

(2)胆汁淤积型:主要表现为黄疸和瘙痒,ALP水平的升高比ALT升高更早更明显。其诊断标准为ALP≥2倍上限值,且R≤2。代表药物:大环内酯类、阿莫西林/克拉维酸钾等。

(3)混合型:临床和病理兼有肝细胞损伤和胆汁淤积的表现。其诊断标准为ALT≥3倍上限值,ALP≥2倍上限值,且2<r<5。代表药物:克林霉素、磺胺类药物、呋喃妥因等。

若ALT和ALP达不到上述标准,则称为“肝脏生化学检查异常”具体抗菌药物引起的肝损害汇总见表1。

作者:李希娜

本文转发自哈医大一院药学部

查看更多