查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

全球的痛风负担一直在增加。但是,目前对于痛风的地域分布以及时间趋势的研究很少。近日刊登的2017全球疾病负担研究(GBD 2017)的一项成果,对1990-2017年195个国家/地区的痛风负担进行了全面分析。

研究人员计算了1990-2017年195个国家/地区痛风的年龄标化患病率(Age-standardized prevalence,ASPRs)和伤残调整寿命年(disability-adjusted life-years,DALYs),并计算了1990-2017年的总变化和年度变化百分比,以量化痛风负担的时间趋势。

患病率

1990年,男性和女性痛风的年龄标化患病率(ASPRs)分别为747.48/10万(95%UI 664.34-838.29)和233.52/10万(206.41-263.02),2017年增长至790.90/10万(706.10-881.90)和253.49/10万(225.69-284.02)。

1990年到2017年,男性和女性痛风患病率的年度变化百分比(annual percentage change, APCs)分别为0.22%(0.20- 0.23)和0.38%(0.35- 0.41)。

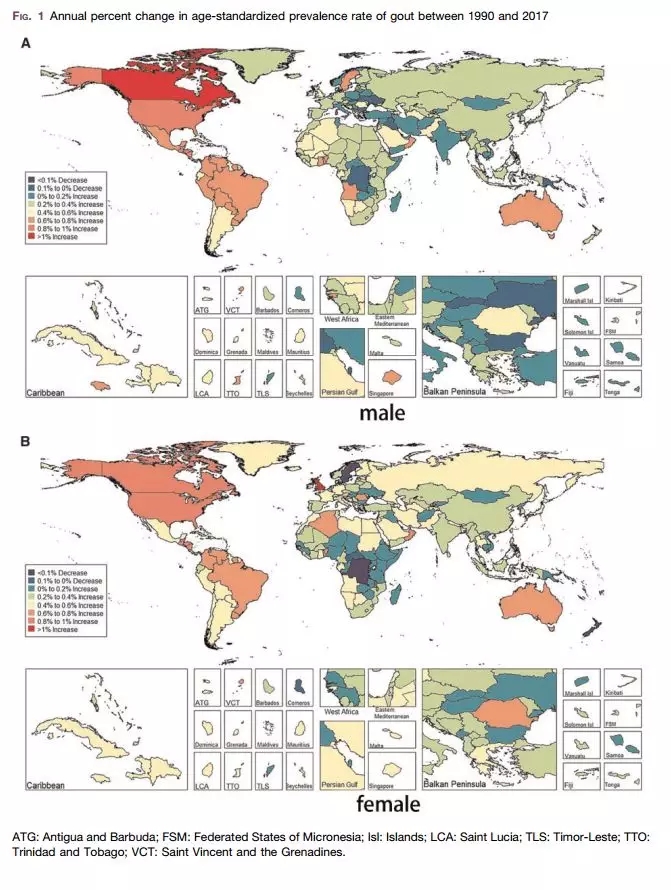

增长最高的地区是在北美高收入地区(男性,0.99%;女性,0.90%),分别占全球男性和女性增长的12.52%和11.55%。具体如图1A和B所示。

图1. 1990-2017年痛风年龄标化患病率的年度变化百分比

伤残调整寿命年(DALYs)

据估计,2017年男性痛风导致的DALYs为952 931(640 532-1303 819),女性为332 022(226 065-451 496)。

1990年男性和女性痛风的年龄标化DALYs分别为23.24/10万(15.68-32.02),7.22/10万(4.91-9.90),2017年分别增至24.61/10万(16.60-33.79)和7.84/10万(5.33-10.65)。相应的年度变化百分比分别为0.21%(0.20-0.23)和0.38%(0.35-0.40)。

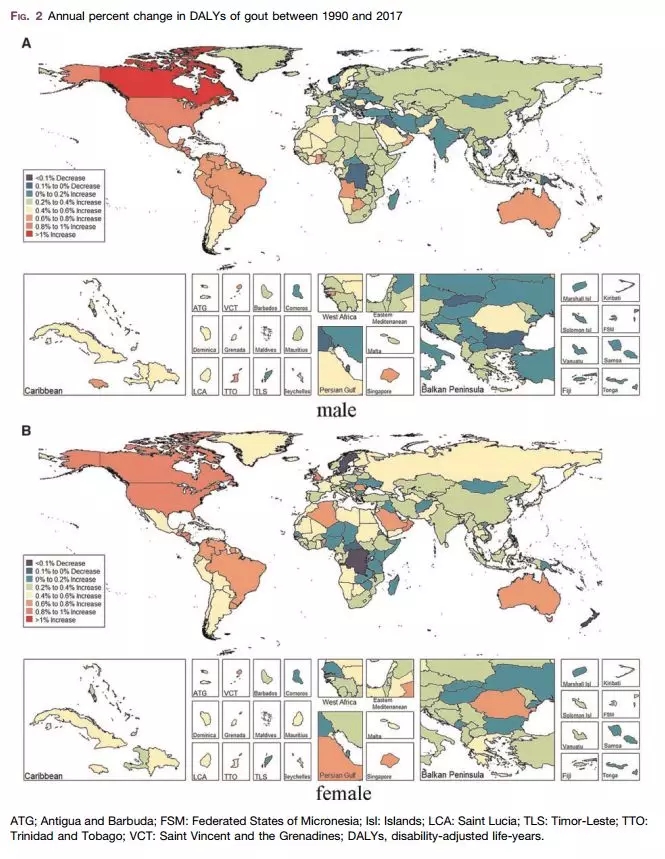

从地区来看,DALYs的最大增长发生在北美高收入地区(男性,0.94%;女性,0.83%),分别占全球男性和女性总增长的11.93%和10.69%。

图2. 1990-2017年痛风DALYs的年度变化百分比

痛风风险因素

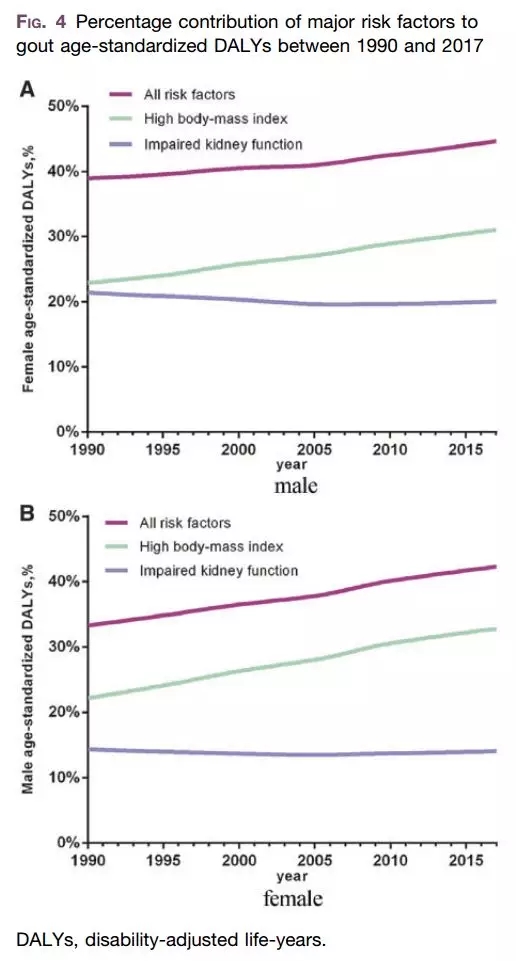

在1997-2017年间,在所有风险因素中,高BMI和肾功能受损对痛风的影响最大。痛风负担增加的最大归因危险因素就是高BMI(图4A和B)。

图4. 1990-2017年痛风年龄标化DALYs 的主要归因风险因素

讨论

和既往研究一致,本研究提示高BMI是痛风负担的最主要风险因素。因此,应采取更有效的干预措施,例如具体而强有力的饮食管理以及其他减少肥胖的预防策略,来扭转这一趋势。

男性痛风患病率要高于女性,但是本研究发现女性的年度增长百分比要高于男性,可能部分归因于全球老龄化趋势。有研究表明,绝经与痛风风险具有显著相关性。鉴于老龄化趋势,女性痛风负担在未来可能会显著增加,有必要多关注女性痛风的预防和管理。

参考文献:

Rheumatology (Oxford). 2019 Oct 18.

pii: kez476. doi: 10.1093/rheumatology/kez476.

查看更多