查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2019年11月1~3日,第十届中国消化外科学术会议暨清华-哈佛外科论坛在秋意盎然的雁栖湖畔盛大举行。此次论坛由《中华消化外科杂志》编辑委员会、中国研究型医院学会肝胆胰外科专业委员会、清华大学临床医学院、哈佛大学医学院附属麻省总医院主办,清华大学附属北京清华长庚医院、陆军军医大学第一附属医院全军肝胆外科研究所承办。中国工程院院士、清华大学临床医学院院长董家鸿教授及美国外科学会主席、哈佛大学医学院附属麻省总医院外科系主席、Ann Surg杂志主编Keith D.Lillemoe教授共同担任大会主席。论坛以“汇聚时代力量,问道学术巅峰”为主题,围绕消化外科领域的前沿科技和学术动态展开高水平交流探讨,来自海内外1800余名知名专家和中青年医师参会。

大会开幕式在一曲来自青海牧区民族艺术家的歌舞表演中拉开序幕。中国研究型医院学会名誉会长秦银河,中国研究型医院学会会长何振喜,中华医学会杂志社社长兼总编辑魏均民,中国科学院院士、香港中文大学医学院刘允怡,中国工程院院士、香港大学外科系荣休教授范上达,日本东和医院院长、东京大学荣誉教授幕内雅敏,美国希望城国家医疗中心外科学系主席Yuman Fong及国内外众多专家出席大会,共同见证了医师服务“灯塔计划”的启动,携手支持基层医师临床能力同质化提升项目的实施。

(左起)董家鸿院士、Keith D.Lillemoe教授、何振喜会长致辞

大师讲坛

中国研究型医院学会名誉会长秦银河教授发表了题为“研究型医院的人工智能思考”的演讲。人工智能为人类医学进步带来了划时代的意义:通过海量数据、智能交互、深度学习和人机协同极大拓展了医生的能力,使传统诊疗模式发生了颠覆性变革;改变了传统固定的就医模式,令患者就医便捷化、同质化、个性化、主动化和即时化;颠覆了健康管理模式,使之逐渐演变为全生命周期管理、全病种预防管理和全民覆盖大健康管理;令科研创新模式通过数据整合、数据挖掘和数据转化有了广度、深度和速度的质变;与时俱进地颠覆了医院管理模式,颠覆了传统的医院概念、管理理念和运行模式。面对汹涌澎湃的人工智能发展大势,我们要准确把握人工智能在医学实践中的关键突破,着力于九大热点问题:精准判读系统、远程医疗系统、人性化服务系统、传染病预测系统、健康管理系统、医学知识图谱系统、医学科研系统、医院智能管理系统和应用评估系统。最后,秦教授指出,医学人工智能事关人类健康福祉,必须始终坚持正确方向、探索创新、数据共享和人才优先的科学指导原则,从而确保医学人工智能沿正确轨道健康有序发展。

中国工程院院士、清华大学临床医学院院长董家鸿教授向大家介绍了体外肝脏切除技术的发展。体外肝脏手术是基于肝胆肿瘤外科与活体肝脏移植技术发展而来,涉及肝脏外科、胆道外科、血管外科、肿瘤外科和移植外科等多学科核心技术。1995年,董家鸿院士率先在国内开展了体外肝脏手术动物试验,拉开了中国体外肝脏手术的序幕。体外肝切除技术的适应证也在不断发展,早期仅用于在体内无法切除的肝胆恶性肿瘤,但随着技术不断提升,并发症发生率和手术死亡率不断下降,体外肝脏手术应用领域变得更加广泛。体外肝切除技术的创新与优化也使得其从一个风险难控的复杂手术逐渐演变为一个风险可控的标准化手术,例如数字肝胆手术系统可以精确立体解剖评估与手术设计,免静脉转流手术技术规避了体外血液转流并发症等。最后,董院士还介绍了中国体外肝脏手术治疗终末期包虫病的情况,中国已经在这个领域走在国际的最前沿,5年生存率可达90.6%,对于侵犯周围血管和累及其他器官的包虫病而言,可谓是突破了一系列外科手术的禁区。

中国科学院院士、香港中文大学医学院刘允怡教授分享了自发性肝细胞癌破裂的处理经验。85%~90%的自发性肝细胞癌破裂继发于肝硬化,早年数据显示,其急性期的死亡率高达25%~75%。肝细胞癌破裂的发生原因尚无定论,有推论指出其可能与肝脏生长空间不足、血管受损、肝静脉阻塞等因素有关。肝细胞癌破裂常伴随腹痛、休克、腹胀等临床表现,若有相应临床表现,可以通过穿刺、超声或CT进行诊断。肝细胞癌破裂的治疗应分为三个阶段,急症期以稳定患者生命指征为目标,阻止破裂肝癌继续出血,病情稳定后,应对患者进行评估,最后为患者提供最佳的决定性治疗。部分肝切除最常用的治愈性治疗手段,手术时期分为急症期和延迟期。急症期肝切除可以在同一手术中达到止血和治愈的目的,但也同时增加了手术风险。相关临床研究表明,延迟期肝切除因腹膜癌转移发生率较高,远期生存率较差。

北京大学肿瘤医院院长季加孚教授为大家介绍了进展期胃癌免疫治疗的探索。免疫治疗发展迅速,特别是在肺癌和和恶性黑色素瘤领域已经进入了一线治疗,但在胃癌中,却屡屡受挫。然而在失败中,我们要思考这其中的原因与启示。首先,胃癌有不同于其他肿瘤的特异性,肿瘤细胞表面抗原突变或许会导致免疫治疗的失败。其次,我们要探索如何联合其他化疗药物、靶向药物令免疫治疗发挥更大的作用。季教授团队正在进行一项抗PD-1、抗CTL4双靶点药物的临床研究,几位患者在其他治疗均失败的情况下,获得了病理完全缓解。最后,免疫治疗的患者选择也需要我们不断探索。PD-1的表达、肿瘤突变负荷(TMB)、微卫星高度不稳定(MSI-H)、循环肿瘤DNA(ctDNA)或能为免疫治疗的获益人群筛选提供帮助。

上海交通大学附属瑞金医院郑民华教授分享了理念革新中的微创外科新视角,回顾中国微创外科的发展,微创技术日新月异,正在一步步地实践规范化、精准化手术。福建医科大学附属协和医院黄昌明教授介绍了吲哚菁绿示踪技术在腹腔镜胃癌根治术中的应用,吲哚菁绿示踪技术有助于术者选择正确的切除范围,显著提高淋巴结清扫数目。

Keith D. Lillemoe教授介绍了胆管损伤防治的先进理念和策略,实现最大限度降低术中胆管损伤发生率,改善胆管修复患者的生活质量。幕内雅敏教授介绍了日本30年活体肝移植(LDLT)的经验,并回顾了LDLT的发展历史并指明LDLT成功的关键。

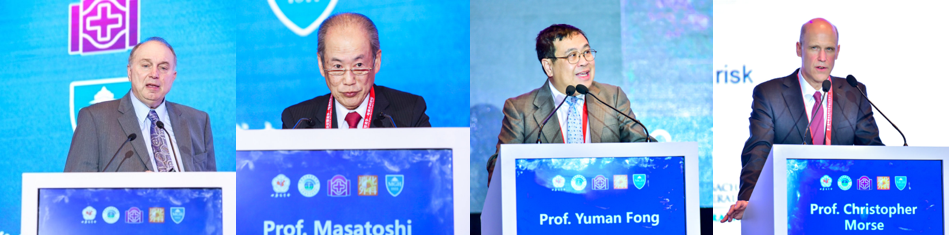

Yuman Fong教授介绍了结直肠癌肝转移的PET检测、术中分子显像、Non-White-Light可视化、胆管荧光可视化等外科成像与可视化新技术及肿瘤治疗新流程。Christopher R. Morse教授分享了食管癌手术治疗的最新进展,表示食管癌手术越来越微创,免疫治疗的发展也在提高新辅助治疗和辅助治疗的效果,术前和术中影像技术更是大幅度优化改进

Kenneth Tanabe教授则分享了二步切除法ALPPS在晚期肝癌治疗中的地位,并提出预防是减少肝癌全球死亡率的重要手段,EGF单核苷酸多态性尤其可提高亚洲患者的EGF水平,EGFR阻断是肝癌预防的有效手段。麻省总医院教授分别报告了“直肠癌机器人外科手术进展”和“机器人和新技术相关的成本”,为我们带来了机器人手术的西方经验。

其他精彩内容

在“清华-哈佛外科论坛”上,多位国内外专家分享了消化外科领域研究的最新技术和学术动态。“消化外科热点对话”系列专场讨论会,汇聚国内各专业领域专家共话热点难点问题。

大师面对面——‘术者荣耀’肝胆胰外科热点研讨会上,国内肝胆胰外科专家共聚一堂,针对肝硬化患者切除术后肝功能不全防治的专家共识、梗阻性黄疸术前减黄的专家共识、基于ALPPS技术的肝癌综合治疗等热议话题进行深入地交流探讨。“乐享我术”分会场,分别在肝门部胆管癌根治、胰十二指肠切除和腹腔镜左半肝切除三个标准手术领域进行了视频总决赛。

总结

董家鸿院士在会议中总结了全球消化外科最新前沿趋势,当前全球消化外科聚焦在精准外科的新理念、新技术、新模式和新经验上。精准外科理念已从肝胆外科应用拓展至消化外科疾病各个治疗领域和关键环节,技术的创新与发展均需围绕着三要素并重的系统化干预策略和确定性外科实践的准则。未来,新型智慧医疗模式将以大数据、人工智能、物联网等核心支撑技术为基础,赋能精准医疗、精益管理和精诚服务的现代健康医疗服务体系。

(撰稿:北京清华长庚医院 冯晓彬 黎成权 童翾,中国医学论坛报 孙悦)

查看更多